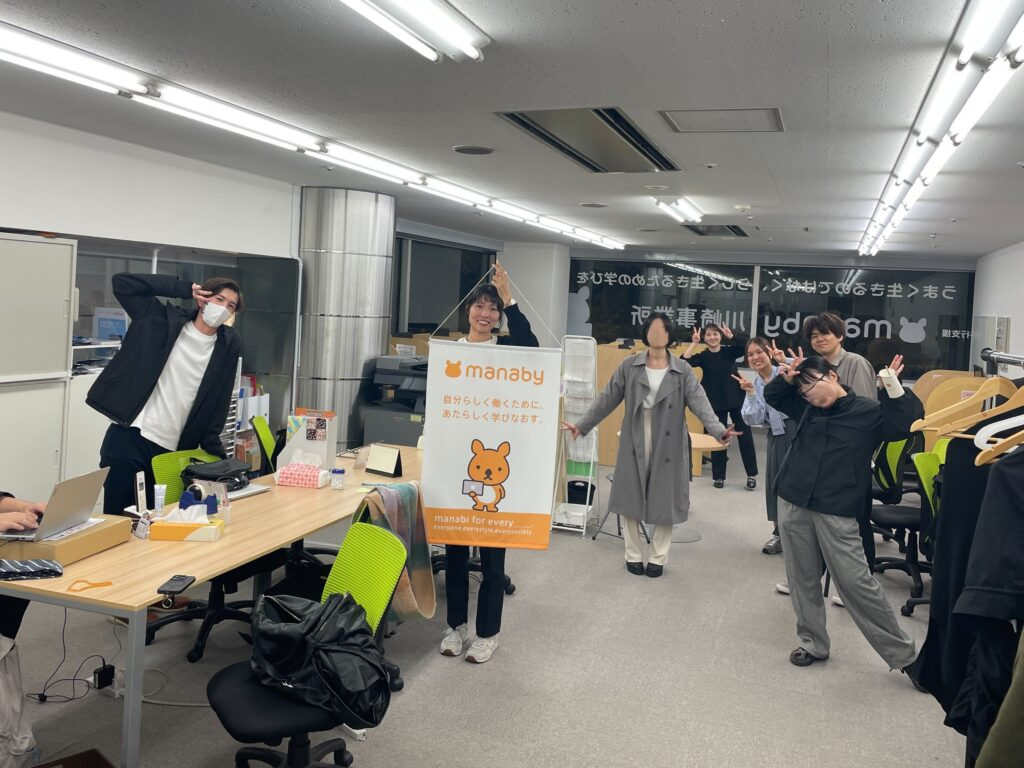

創業2年目、社員数がまだ20名ほどだったころに入社した関さん。支援員、サービス管理責任者を経て、現在は社内全体を見渡す支援品質チームのメンバーとして、クルーさん(利用者)を想って働いています。

【プロフィール】

関和代

2017年9月入社

株式会社manaby

就労支援事業部 支援品質チーム

―manaby入社のきっかけは?

もともと保育士として勤める中で、障害児の保育にも関わっていました。やりがいのある仕事でしたが、頑張りすぎて適応障害を発症してしまい、休職そして退職することに。それからもっと障害分野でやってみたいと考えるようになり、manabyを知りました。

「一人ひとりが自分らしく働ける社会」を目指しているという話に、私自身一度立ち止まった経験もあり、とても共感したんです。

あとmanabyがやっていることって、これまで保育園で見てきた障害のある子どもたちが大人になって働く未来をつくる仕事でもある。特に近年の医療の発達によって生きらえることができた重度障害を抱える子たちが、大人になって働く今までにない未来を創るわけです。

私はもともと新しいこと、0から創っていくことが好き。関わってきた子ども達が「ないじゃん!自分たちの社会」とならないようにしたい、社会を変えることができそうだ、という想いで入社を決めました。

―入社して7年、働き方も役割も変わりました

頑張りすぎるのがわかっていたので、週1日は在宅勤務をする支援員としてスタート。それからサービス管理責任者(サビ管)研修を受けて、サビ管としてクルーさんと向き合いました。

やっぱり忙しいときは週1在宅勤務というわけに行きませんでしたが、何とか自分でも頑張りすぎをコントロールしながら奮闘しましたね。

manabyとしてのノウハウを伝えるためにCSP(manabyのフランチャイズ制度)事業所に出向という形で新しい挑戦もしました。

―子育てとの両立もあり、大変だったのでは?

入社してから経験も積んで慣れてきたので大丈夫かなと思ったけど、やはり働き方のバランスをとることが難しい時期はあった。時短勤務にしながらやってみたりもしたけど、当時はつらかったですね。

働き方を変えなければと、転職を考えたこともありました。情報収集をしてみると、サビ管のニーズは高くて、経歴を御覧いただいてたくさんの会社からお誘いをいただきましたね。

でもそれから社内での配置転換の提案があり、2024年5月に異動しました。

―manabyに残ると決めた理由は?

やっぱりmanabyが好きだったんですよね。どうしても働き方が合わずに頑張りすぎてしまったところはありましたが、いろいろな会社を見てみてもmanabyほど共感できるところがなかった。

manabyは「想い」を大事にしている会社だと思います。迷ったときには「Crew First」(manabyが掲げるValueの一つ)を軸にものごとを決めていく。もちろん組織として持続していくために経営的に管理していく必要はありますが、それだけじゃなくてちゃんとクルーさんを中心に見ている。その社風、考え方が好きだなと思ったんですね。

あとは「プランC」を出せるところ。AかBの選択肢で迷った時にCを創り出せる。私も人生で大事にしているポイントです。

そもそも代表の岡﨑さんがmanabyを立ち上げた理由が、プランCですよね。世の中は基本的に通勤して働くことになっているから、無理して通勤するか、働くのを諦めるしかない。それなら、在宅で働けるようにしよう、とeラーニングを開発して創業したのがmanabyです。

私も新しいやり方でクルーさんの力になれると思ったので、もう一度manabyで挑戦しようと思いました。

―いまはどんな役割を担っていますか?

支援品質チームに所属して、manabyのサビ管や支援員が働きやすいように、支援や書類作成における困りごとを一緒に解決していく役割です。企業との連携窓口も担当しています。

クルーさんの就職先の担当者の方、これから障害者雇用をしたいと考えている企業の方と連携して、クルーさんが働きやすい環境になるように、役に立ちたいと思っています。

たくさんのサビ管や支援員と関わりながらクルーさんを支える仕事、クルーさんの働き方を創りだせる仕事で、とてもわくわくしています。manabyで生活支援員、就労支援員、そしてサビ管として歩んだ経験を活かしていきたいです。

―事業所の枠を越えて、支えてくれるチームがあるのは心強いですよね

そこは本当にmanabyの強みだと思います。特にサビ管目線で言えば、全国にある30を超える事業所と横のつながりがあって、困ったら近くの事業所のサビ管にも連絡が取れるし、支援品質チームが厚労省の通達や法改正の情報を集めて書類づくりを先導しているから、サビ管は目の前のクルー支援に集中しやすい環境ができていると思います。

他にも、manabyの支援員は職域(生活支援員、就労支援員、職業指導員)ごとに定期的にオンラインで集まって、知見を共有しています。支援員も事業所内だけでなくフォローし合える体制があるから、事業所内で抱えてしまい、特にサビ管一人に負担がかかるということが起こりにくいのです。

緊急時も、事業所とエリマネと関係部署で緊急対策委員会が立ち上がるし、顧問の臨床心理士も相談にのって一緒に対応してくれる仕組みがあります。

外部のサビ管研修に行くと「サビ管は孤独な職業」だと言われるのですが、私は一度も孤独だと思ったことはないですね。

―ほかにmanabyの強みは見つかりましたか?

一つは、manabyってコンプラ意識がしっかりあって、過去の課題をそのままにせずちゃんと整えてきていること。上場企業として当たり前かもしれませんが、どんな事業所にもできるものじゃないと思います。

manabyではマネージャーとサビ管を分けているのも特長ですね。管理者とサビ管を兼任しているところもありますが、役割を分けているからこそ、お互いフラットに話をしながら事業所運営も支援の質も大事にすることができる。

それから自社開発のカルテシステムには計画管理機能があって、サビ管としては資料作成をアシストしてくれるのが便利でしたね。

あと他の就労移行支援事業所では、複数事業所を運営していても営業成績で競わせるところもあるようですが、manabyは一緒に勉強会を開催したり、芋煮をしたり(笑)、仲良くやっています。

manabyでは、事業所のスタッフが最前線でクルーさん本人に届けるために、いろいろな立場の社員がつながって応援してくれます。

だから、特にサビ管は就労移行支援や就労継続支援事業所での経験がなくてもチャレンジしやすいと、私は思います。障害福祉サービスの基礎があれば、大丈夫。私が入社した頃と比べて、土台が整って安心して働ける環境になっていますよ。

「プランC」のマインドを持って、目の前のクルーさん一人ひとりに目を向けてくださる方と一緒に、私もいろいろなことに挑戦していきたいですね。