イタンジ株式会社は、今夏よりセルフ内見型 新賃貸サービスを提供します。

2012年の創業からこれまで、不動産賃貸領域において、業界の構造上生まれる情報の非対称性により、不動産事業者も入居希望者も不便を感じる構造を変えるべく、BtoCサービスとして、賃貸情報ポータルサイト、次に、無店舗型仲介サービスを提供しましたがいずれも撤退。3度目の挑戦となる今回のセルフ内見型 新賃貸サービスは、これまでのサービスと何が違うのか。そして、どのようにして日本の不動産賃貸領域を変えていくのか。

イタンジ株式会社 執行役員であり、セルフ内見型 新賃貸サービスのPMを務める永嶋章弘が語ります。

2度のBtoCサービス撤退を経て得た知見

- 新しいサービスのお話を伺う前にまずは、イタンジがこれまで提供してきた2つのBtoCサービスについて教えてください。

永嶋:イタンジとして初めて提供したBtoCサービスは「HEYAZINE(へやじん)」という不動産管理会社 が直接募集物件を掲載する賃貸物件情報のポータルサイトです。

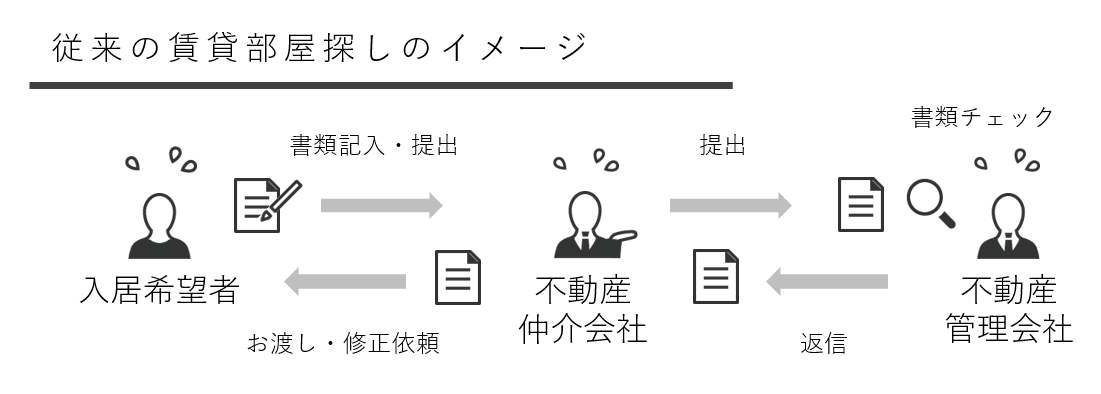

賃貸物件を借りるときには登場人物が3者います。部屋のオーナーから物件を預かり入居者を探す不動産管理会社、入居希望者に合った部屋を紹介する不動産仲介会社、そして住む部屋を探している入居希望者です。不動産仲介会社は成約時に、入居希望者からの仲介手数料、および、物件によっては不動産管理会社からの広告料を得るというビジネスモデルです。

この3者間には電話やFAX、メールを用いた煩雑なやり取りが未だ多く存在しており、入居希望者にとっては、物件ポータルサイトなどを見て問い合わせをしても、既にその物件が埋まってしまっていたり、内見の予約に手間がかかったり、手書きで多くの申込書に記入をしなければならないという不便さがありました。

イタンジが考案したHEYAZINEは、不動産管理会社と入居希望者を直接つなぐというコンセプトの賃貸物件情報ポータルサイトです。不動産仲介会社を介さずに、直接、入居希望者が不動産管理会社から物件を借りられるというモデルを作ることによって、仲介会社が成約時に入居希望者から得ている仲介手数料を削減し、不動産管理会社が不動産仲介会社へ支払う広告料も削減できるため、入居希望者・不動産管理会社双方にメリットを出せると考えました。また、不動産管理会社が直接物件情報を掲載するため正確な情報を提供でき、おとり物件を無くすことができるというメリットもありました。

そこからサービスをローンチしたものの、ローンチから間もない段階でいくつかの課題が浮き彫りになってきました。

- どのような課題が出てきたのでしょうか?

まずは、不動産管理会社側の課題です。

HEYAZINEでは従来、不動産仲介会社へ支払われていた仲介手数料や広告料の削減に寄与することはできていたのですが、不動産管理会社によっては、入居希望者に対し部屋の内見案内をし、申し込みを受け、賃貸借契約の締結まで行う仲介業務を行うことが人手不足等により難しいというケースが多々ありました。

2つ目の課題は、エンドユーザーのUXに関するものです。

仲介会社は複数の管理会社にまたがって賃貸物件を紹介できることが強みですが、HEYAZINEには不動産仲介会社が存在しないため、エンドユーザーが直接管理会社とやり取りをしないとならず、、検討している賃貸物件の数に比例して管理会社との連絡の手間も増えていきます。そのUXの悪さも大きな課題でした。

このように着想は一定の評価をされたものの、サービスとして未完成な部分が多くクローズに至ったのが一番初めのBtoCサービスであるHEYAZINEです。

- 2つ目のサービス「nomad(ノマド)」ではイタンジ自ら仲介会社となり、賃貸仲介サービスを提供していましたが、nomadが上手くいかなかった理由は何だったのでしょうか?

「nomad」は、無店舗型の不動産仲介サービスです。

HEYAZINEを通して不動産管理会社が行うことが難しい不動産仲介業務を代行する必要性を感じたため、nomadではイタンジが仲介会社の役割を行いました。仲介手数料が相場(家賃1か月分)より大幅に安く、来店の必要がなく直接希望する物件の見学へ向かうことができ、対面だと聞きづらいこともチャットで気軽に質問できる革新的なサービスでした。nomadは入居希望者から高評価を得て、累計15万人以上の方に利用いただき、多くのメディアで取材いただきました。

そのnomad が上手くいかなかった端的な理由が、収益性の低さです。

nomadは入居希望者からの仲介手数料を削減不動産管理会社からの広告料 をメインの収益源とする薄利多売のビジネスモデルでした。

仲介手数料を大幅に削減できるという不動産管理会社や入居希望者に対する単純明快なメリット訴求ができ、成約数も多い時期では月間200~300件を達成することもありました。ただ、それだけの成約数を達成するも、内見案内から契約に至るまでの人的コストに見合う収益をあげることはできませんでした。

nomadは入居希望者からは評価が高くリピーターも多かったサービスでしたが、収益性が低く投資や採用なども難しく継続が困難になったため、惜しまれながら撤退することになりました。。

BtoCサービスからBtoBに転向

- nomadから撤退したのちに、不動産管理会社向けの業務支援システムCloud ChintAI(クラウドチンタイ)シリーズ「ぶっかくん」「内見予約くん」「申込受付くん」や仲介会社向け自動追客&顧客管理CRM「nomad cloud(ノマドクラウド)」などBtoBサービスを開発していますが、BtoBサービスの開発を始めた理由を教えていただけますか?

BtoBサービスを開発し始めた頃は、本当に資金がなく危機的状況で僕も含め社員全員がかなり焦っていました。

そんな状況下で、何か確実に売上をあげることができるようなサービスはないかと全員で考えた結果生まれたのがBtoBの業務支援サービスであるCloud ChintAI(当初はぶっかくんのみ)やnomad cloudでした。

そういったBtoBの業務支援サービスが生まれたのは、nomadでイタンジ自ら不動産仲介をやっていたからこそです。空室確認を電話でしなければならなかったりや、入居希望者とも電話やFAXでのやり取りが多いなど、誰もが不便と感じているはずなのに慣習的に続けられていることが不動産業界には多く、私たちはnomadの運営を通してその実態を目の当たりにしました。

そのような自分たちが当事者として感じていた課題や、目の当たりにしていた課題を解決するためのサービスを開発すれば需要があるのではと思ったのがBtoBサービスを開発し始めた理由です。

BtoBプロダクトの業界浸透を足掛かりに、3度目の挑戦

- そこからGAテクノロジーズとのM&Aを経て、今夏に3つ目のBtoCサービスとなるセルフ内見型 新賃貸サービスを提供予定ですが、セルフ内見型 新賃貸サービスとはどのようなものなのでしょうか?

従来の賃貸のお部屋探しは、物件ポータルサイトを見て、不動産仲介業者の店舗に行き、内見のため案内をしてもらい、「住みたい」となれば、FAXなどで申込書を送り、賃貸借契約を結びに再び不動産仲介会社の店舗に行くというものでした。

この従来のプロセスにはいくつもの課題が内在しています。例えば、物件ポータルサイトでは最新の空室情報を不動産仲介会社が知ることができないため募集の終了した物件が掲載され続けてしまったり、悪質なケースでは集客のためのおとり物件が掲載されていたりすることがあります。また、不動産仲介会社の店舗に足を運ぶ必要があったり、申し込みや家賃保証会社の審査などに関わる書類をそれぞれ手書きしてFAXしなければならないため契約までに手間とコストが発生することも課題です。

私たちが提供する新しいサービスでは、従来のお部屋探しのプロセスに内在するこういった課題を解決し、入居希望者に新たな体験を提供します。

- 新たな体験とは具体的にどのようなものか教えていただけますか?

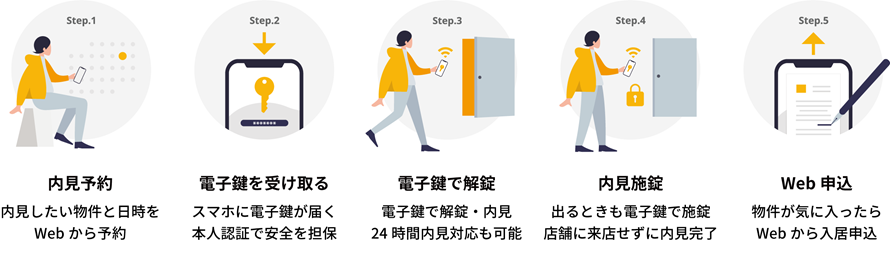

物件を探すところから入居申し込みまでの、お部屋探しの一連の流れを不動産会社の営業時間外であっても自分の希望する時間帯に、来店せずにオンラインで完結することができる、という点が最大の特徴であり新たな体験であるポイントです。

- どのようにして実現しているのでしょうか?

ポイントは2つですね。

1つ目がBtoB業務支援サービスであるCloud ChintAI(クラウドチンタイ)との連動。2つ目がスマートロック活用によるセルフ内見の実現です。

1つ目から順に説明します。なぜ、Cloud ChintAIがポイントかというと、Cloud ChintAIと連動することによってリアルタイムな物件情報を提供できるようになるからです。

従来の物件ポータルサイトでは基本的に不動産仲介会社が物件情報を掲載する運用ですが、その情報はリアルタイムで更新されている情報ではないため、エンドユーザーから問い合わせがきた際に仲介会社が管理会社に物件が空室かどうかの確認を電話で問い合わせする必要があり、入居希望者は掲載されている物件なのに実際は借りることができないというEコマースでの商品購入や、ネットでのホテル予約等ではありえない不便な体験をすることになります。また一部の悪質な不動産仲介会社によっておとり物件が掲載されてしまうことも課題の一つとして挙げられます。

Cloud ChintAIは管理会社が直接物件情報を掲載し、申し込みが入った時点でリアルタイムに情報が反映されるため上記の問題がおこりません。

2つ目のセルフ内見の実現も非常に重要なポイントになります。

実はセルフ内見の構想自体はHEYAZINEのサービスを運営していた 2013~14年からあったのですが、スマートフォンの普及が今ほど全国的に高くなかったことと、スマートロック市場が未成熟でデバイスが高額だったため実現には至りませんでした。現在はスマートフォンの普及率も非常に高く、スマートロックの市場も成熟してきており高機能なスマートロックが増え、一般的な認知度も向上しているため実現が可能になりました。

- ありがとうございます。それでは最後に、セルフ内見型 新賃貸サービスのリリースに向けた意気込みをお願い致します。

インターネットが普及し物件情報へのアクセスは簡単になりましたが、お部屋探しの体験自体は何十年も変わっていません。

物件を探す、問い合わせる、日程調整する、休日に時間をとって内見にいく、入居申込書を書く、完了するまで1、2週間かかる場合もありました。

今回の新サービスでは、思い立ったときにすぐ内見に行けるので、スムーズに進めば思い立ってから30分程度で申し込みまで完了することができると思っています。

このサービスでずっと変わっていなかったお部屋探しの体験を変えていきます!

/assets/images/21672755/original/7553c97a-adc2-40d6-9624-eb8ff4306cac?1753338631)

/assets/images/8632052/original/d91b1e00-101f-44b5-a5e1-f53e9a6e1efc.png?1643096933)