貴舩 楓のプロフィール - Wantedly

株式会社ダイブ, ザランタンあば村施設責任者 人口100人程度の口永良部島で中学校卒業までの15年間を過ごし、16歳の時、高校進学のため親元を離れ、隣の屋久島へ行くことを決心しました。 ...

https://www.wantedly.com/id/kaede_kibune

こんにちは!株式会社ダイブで広報インターンをしている御厨(みくりや)です。

今回は、ダイブの地方創生事業グループの貴舩さんに

・ダイブに入社した理由

・現在おこなっている経営・運営業務について

・今後のビジョン

をインタビューしてみました!

貴舩さんの地元「口永良部島」についての面白エピソードも満載です。ぜひ最後までお付き合いください!

■貴舩 楓(きぶね かえで)・2000年生まれ・23歳・ダイブ新卒一年目

出身は、鹿児島県口永良部島。地元にゼミで来ていた慶應義塾大学の環境情報学部の学生に憧れ、自身も慶應のそのゼミへと進学。入社後は、人口400人のあば村にある「ザランタンあば村(岡山県)」にて、経営・マーケティング・収支管理・人材採用や運営オペレーションまで、経営全般を担当している。趣味は紅茶をいれること。好きすぎるあまり、学生時代には紅茶専門店で茶葉の販売も行っていた。

ダイブに入社を決めた理由は2つあります。

1.「地方創生に第一線で関われる」から

2.ダイブの社員の「人」が良かったから

でした。

わたしの地元は、鹿児島県の人口100人ほどの「口永良部島(くちのえらぶじま)」という島で。

地元の口永良部島が大好きだったので、「島をもっと元気にしたい!」と地方創生に興味を持ちました。

口永良部島は一言でいうとすごくワイルド!(笑)

人口100人ほどの小さな島なので、信号もないし、警察もいないんです。小学生のころは、大人と一緒に夜な夜な軽トラで鹿を追いかけ回して遊んでいました(笑)

(▲地元の口永良部島)

私はそんな地元が本当に大好きなのですが、特に好きなポイントが「ワイルドな島でありながら、大人も子供も、本気で自然の中での暮らしを楽しんでいるところ」

口永良部島の人たちは、自分たちの力で生きているという自信や誇りを持って生活していて、「この島は自分たちでつくっていくんだ!」っていう、自治の念を持って暮らしているかっこいい大人たちが多いんですよね。

自分たちが住む家も、自分たちの手で建てちゃうくらい。今あるものや、自然の中での生活を心から楽しんでいる。そしてその強さはわたしの憧れでもあります。

本当です、信号がないんですよ!(笑)

子どもの頃、テレビではじめて「信号」を見て、「赤は止まれ」「青は進め」というのは知っていたんですが、車用の黄色い信号を初めて見たときは本当に戸惑いました。

「え、黄色はなに!?」って……(笑)

信号がある一番近い地域でいうと、隣の屋久島。口永良部島からフェリーで1時間40分くらいで行けるので、子どものころは年に1回くらい行っていて......

黄色信号をはじめて見たのも、この屋久島でした。なので、皆さんにとっては「屋久島=大自然」のイメージが強いかと思うのですが、私にとっては「屋久島=大都会」です(笑)

小学校4年生の時です。

地元に慶應義塾大学のゼミ研修の人々が来たことがあって......そこで出会った大学生たちに衝撃を受けたんですよね。地方創生についての会話がなされていることは、小学生ながらに理解できても、自分の地元のことなのに何を言っているのか全然分からなくて......

大学生たちがかっこよく見えると同時に「自分も同じ土俵で語れるようになりたい......!」と当時は少し悔しい思いもありました。

(▲口永良部島に慶應義塾大学生が来た時の様子)

加えて、そもそも口永良部島って高校生世代や若い世代が周りに全くいなくて。というのも、口永良部島には高校がないんですよね。だから中学校を卒業したら、高校に通うためにみんなが島を出ていくような場所。そんな場所に大学生が来たので「なんだこの人たちは......!」と良い憧れの対象にもなった。それが、地方創生に興味を持つようになったきっかけでしたね。

そして、自分もその大学生たちを追いかけて、同じゼミに入りました。大学では主に、「日本の地方を活性化させるにはどうすればいいのか」について研究を続けていました。具体的には、半年間、秋田県の豪雪地帯に住み込みながら、高校の廃校活用について考えたり。

その高校を中心にして、地域がもっと元気になっていくためにはどうしたら良いのだろう、と高校生のキャリア教育なども並行しながら地方創生を行っていました。

(▲半年間住んだ秋田県で、地元の方が開いてくれた成人式)

やっぱり「地方創生」を行っている会社。

この一本の軸で探し続けていました。地元で過ごした15年間ずっと「島をもっと元気にしたい」と思いながら過ごしていたし、高校や大学でも「島を元気にしていくために、今何を勉強しておくべきなのか」をずっと考えていました。私の根底にはやっぱりいつも「地方創生」があったので。今更それ以外の仕事を探して、就職するのは違うなと思っていましたね。

「第一線で地方創生に携われるから」です。

色々な会社がある中で、メーカーなど、遠まわしに地方創生に関われる会社は沢山あったのですが、自分はやっぱり「第一線で地方創生に取り組みたい」とずっと考えていました。

そんな時に、ダイブに出会った。

(▲「ザランタンあば村」にて。定期的に行われる、地方創生事業グループ全体研修の様子。企画開発されたアクティビティなど、お客様と同じ体験を行うことで課題の発見も行っている。)

こんなにも、地方創生に対して直接的に関わっている会社ってあまり無いなと思っていて。

社員が責任者として地域に入り込んで、一から企画開発を行って、実際に施設の立ち上げも行って。その後も、集客・経営・運営全てを担いながら、その地域全体を活性化させるためにはどうすれば良いのかを考えている。そもそも部署の名前も「地方創生事業グループ」ですしね。

加えて、自分の強みであるコミュニケーション力を活かせる「接客業」だったこと、かつ働いている社員の方々も素敵だった。自分が求める要素が全て揃っていたので、「ここしかない!」と思いました。

まず、ダイブは面接のときから楽しかった!(笑)

何社かみた中でも、ダントツで人材採用にかける熱量がすごいなと感じました。人事の方の会社説明時にも、本当にダイブという会社が好きで、「こんな面白いことをやってる仲間たちがいます!」と心から語っているのがひしひしと伝わってきました。ここまで一人一人に対して丁寧に接している会社って、本当になかなか無いと思います…...!

また、人事だけでなく、地方創生事業グループの先輩社員の方々も、それぞれ本物の熱量を持っている。自分たちのやっていることに、誇りを持って取り組んでいることが伝わってきて。

(▲実際に貴舩さんの先輩社員が、一から企画開発を行い、施設を立ち上げている様子。)

私にとって「憧れる人が近くにいること」「目指したい姿が近くにあること」はすごく大事なこと。それが自分自身の原動力、エネルギーにもなっているなと感じています。

加えて、ダイブには何かやりたいと思ったときに、やらせてもらえる環境が目の前にある。その環境の良さが、自分自身の成長にもつながっているなとひしひしと感じています。

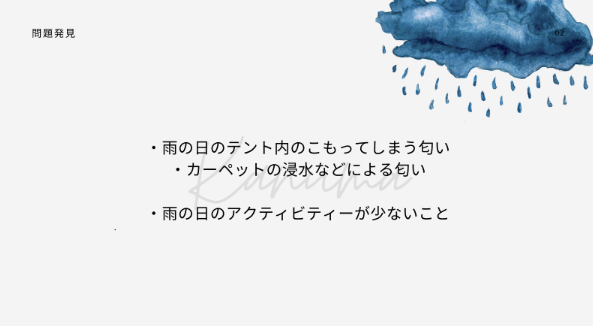

ダイブ全体の新卒研修が終わったあとすぐ、地方創生事業グループの新卒は、1ヶ月間自社グランピング施設「ザランタン鹿沼(栃木県)」での現地研修が行われました。

(▲ザランタン鹿沼での研修の様子。まずはベッドメイクなど、運営を知るところから始まった。)

その中で、早速最後の週に「新規事業計画案の発表」がスケジュールとして組み込まれていて......。

私は、ザランタン鹿沼で行っている「テントサウナ」のアクティビティ体験と親和性の高い「アロマオイル体験」を発表しました。

(▲貴舩さんが実際に作成したプレゼンの一部)

そして、実際にこの案が採用されて。

私自身は研修後、違う地域に移動したので途中までしか携われなかったのですが、先輩社員の方が、私の出した案を形にするところまでやってくださったり、同期の方が発表した「鹿沼組子」のアクティビティ案が、実際にザランタン鹿沼で売り出されているのを見て、

「この会社は、新卒だろうとどんな人だろうと、良い案であれば採用してくれるし、全てが本気なんだな」と感じました。

(▲ 実際に採用された「アロマオイルづくり体験」の様子。鹿沼で行われている「テントサウナ」でも香りを楽しめることから、お客様からも人気のアクティビティ)

大学時代だと良い発表ができたら、それが良い成績につながる。でも発表をすると、そこで終わりでした。 でも、社会人になると「良い案を発表した上で、実行してしっかり成果を出す必要があるんだな」と実感しました。

ダイブは、新卒1年目であっても、何年目だから〜などの年次は一切関係なく、しっかり成果を出すように求められているんだなと。良いプレッシャーというか、裁量権をいただいているなと常に感じています。

わたしは「ザランタン鹿沼(栃木県)」で1ヶ月研修をした後、「ザランタンあば村(岡山県)」に配属になりました。現在も、あば村で業務をおこなっています。

ザランタンあば村に配属されている社員は私のほかに、もう一人先輩が居て、その先輩の方と一緒に「ザランタンあば村の経営責任者」をさせてもらっています。

業務内容としては、まずは、毎日の運営業務の割り振りから。清掃担当、朝食作成担当など、業務を割り振ったり、毎日の運営がスムーズに進むための指示出しを行っています。

(▲地方創生事業グループの同期)

他には、あば村での新企画作成。

「夕食メニュー・朝食メニューの考案」や「あば村のお土産販売の開始」を行いました。

(▲実際に2023年冬から追加された、夕食メニューの「鍋プラン」)

また「お客様にお出しする必要なお皿類の用意」「生ビールの販売開始」なども行い、今もお客様の満足度向上や集客のために、何か施作がないかなと模索する毎日です。

他には、7月は〇〇円で売ろう!といった「プライシング」や「人材採用」などの経営業務も行っています。損益計算書を見たり、誰かを採用したりするのは、本当に初めての経験でした。お金やデータの見方に関しては苦手分野だと感じている部分もあって.....今も、休日に本で損益計算書や、シートに使われている関数について勉強を続けています。

施設づくりの観点で言うと、「対お客様の目線」も大事なんですが、「対スタッフさんへの目線」も大事だなと思っていて......

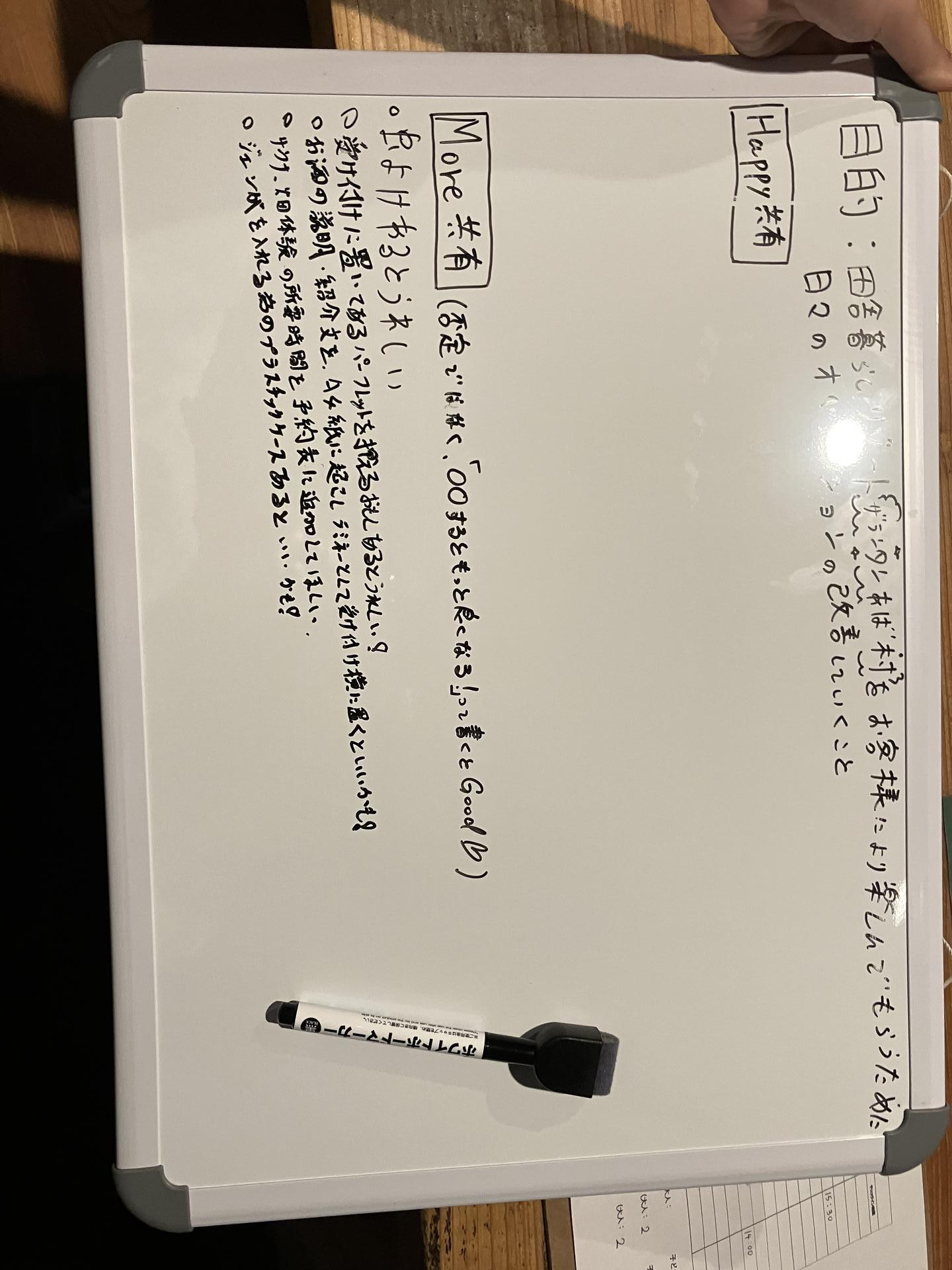

スタッフさんと打ち合わせしながら、今のあば村の運営に何が足りないのかを洗い出したり、ホワイトボードを設置して常にスタッフさんの意見ややりたいことを、吸収できるような仕組みを作ったりしています。

(▲あば村のスタッフさん達)

(▲実際に使用している、ホワイトボード)

最近では、あまり現場オペレーションには出ないようにしていて、「プライシング」考案や、閑散期となる冬の施作をどうするか、人材採用などの経営業務をメインとすることを目標にしています。

経営の方で言うと、売上目標があるので目標達成のためにどういうことをしていけばいいか、SNSのインスタグラムの運用や新しい企画を考えることが、私の仕事だなと思っています。

自分自身との調整が一番大変だなと感じています。仕事を進めていくには、日々の業務「+α」で新しいことをやっていく必要があります。そのためには「+α」の業務に打ち込める余白を作ることが大切だなと。余白さえきちんと確保できていれば、どんな現場の問題も改善していける。

逆に、その余白がなくなってしまうと、途端に現場をうまく回せなくなって、色々な問題のタネがむくむくと問題として出てきてしまうなと......「余白 = 問題を解決できる余裕を常に持ち続けること」が一番大事だし大変なことでもあると思います。

今年のエピソードを例に挙げると、繁忙期にスタッフさんの体調不良が重なってしまって。でも、体調不良ってどうしようもない。そこも見越して動いていないといけなかったのに、そういった緊急時に余剰の人材が居たかっていうと、居なかったんですよね。今期の経営課題だったなと感じているので、次の夏までにもう少し余裕のある運営に変えていきたいと考えています。

「自分をオープンにして、地域の方々とコミュニケーションをとること」は口永良部島で育ったからこそ、出来ていることだと思います。やっぱり地元は人口100人ということもあって、地域の人と積極的に関わるところだったので。

その点、人口400人ほどのあば村は、「地域の人々の関わり方」という点で地元と共通している部分は多いのかなと。あば村に来てからも、当たり前に地域の方々と一緒に施設を盛り上げていきたいという感覚を持っています。

シンプルですが、大事にしていることでいうと、まずは「挨拶」。私の地元では地域の人と通りすがりに挨拶をするのが当たり前でした。

例えば、東京などでは、人が多いので挨拶をしていたらキリがない(笑)私も東京に来たばかりの頃は「どこまで挨拶すればいいんだ…!?」と戸惑いました(笑)地方と東京での人との接し方はやっぱりどこか違くて......東京では片っ端から挨拶しているとキリがないですが、逆にあば村では、東京のように「あなたとは関わりません」という雰囲気を出していると「なんだあの人は…!」と壁をつくってしまう。

自分から、開放的に、オープンに人と接していこうと心がけることで、地元の人と上手くコミュニケーションをとっていけると思います。この感覚は、口永良部島で育ったからこそ持てている感覚なのかなと。

それこそ、今ではあば村に住んでいる方のお家で、ご飯を食べさせてもらったりとか。私の名前を覚えていてくれて野菜をくれたりとか…...

(▲地域の方のお家でいただいたご飯)

ザランタンあば村という施設にとっても地域の方々との関わりは、重要な部分。

実際にザランタンあば村でアクティビティ体験として提供している収穫体験は地域の方の畑を借りて行っていたり。良い施設を作っていく上で、地域の人々との交流は本当に大事な部分だと感じているので、これからも地域の方々との交流は大切にしていきたいなと改めて感じています。

(▲実際にザランタンあば村で行われている収穫体験の様子。とった野菜は夕食のBBQにも使用でき、お客様からも人気のアクティビティ)

本当にやりたいことは沢山あります。

でも一番は、ザランタンあば村を含める「あば村という場所」がどんな場所になっていったらいいか、どんな場所にしていきたいのか、一枚の絵を描くことがすごく大事だと思っています。

こうなったらいいよねっていう素敵な絵に合わせて、パズルのピースみたいに色々なものを組み合わせていくことで、最終的にすごくかっこいい地域になるんじゃないかなと。

あば村にも、若い世代や私の同世代の子たちがいるので、あば村を今後どのような地域にしていきたいのか、地域の未来像を、地元の方々と一緒に一枚の絵を描いていきたいなという風に思っていますね。

(▲あば村の風景)

日本は色々な地域資源があって、すごく魅力があるところ。最終的には、そこが色々な人々に伝わっていってほしいなと思っています。

と同時に、多くの人々に地域の魅力を伝えようとする過程は、「地域の方々が守りたいもの」を侵さない範囲であるべきだとも思います。

「観光客の方にとっても、地元に住んでいる人々にとっても、ほどよい関係で地域活性化がされていく状態」というのが理想だと思います。そういうバランスのとれた場所をどうやって作っていくのかが、私にとってすごく大事なテーマですね。

色々なバックグラウンドを持った人々が、ダイブに集まってきてくれたら良いなと思います。色々な人と関わることで、自分にも多様な視点が入って刺激されると思うので。

ただ、その中でも「自分の仕事に誇りを持ちながら『働きたい!』という思いがあること」「地元の方やスタッフさんなど、関係者の方々を大切にできること」はマストかなと思っています。逆に言うと、その思いさえあれば、それ以外は色々な人が来てくれたら嬉しいなと思います。

この記事を読んでくれた方にお会いできる日を、心から楽しみにしています!

以上、「人口100人の離島出身!|新卒の私が経営責任者として、ダイブで地方創生をする理由」について書かせていただきました。

長文お読みいただき、ありがとうございました。

そして!

弊社のVisionとMissionに共感し、伴走してくれる仲間を募集しております。

もし本記事を通して、さらに株式会社ダイブ、または地方創生事業グループに興味を持ってくださった方は、

お気軽に「話を聞きに行きたい」をクリック↓いただけますと幸いです。

みなさまにお会いできますこと、心より楽しみにしております。