建設業界では2024年4月に働き方改革が施行されてから、しばらく経ちました。私たちTuber Visionでも順調に対応を進めており、現場担当者の休日を増やし、残業を減らす取り組みを進めています。このタイミングでつい最近、2024問題の背景となった「人手不足」についての新しいデータが出てきましたので、見ていきましょう。

「人手不足」ますます深刻です

帝国データバンクの調査(*1)によると、2023年の建設業における"人手不足"倒産が過去最多の91件となり、前年から約2.7倍に大幅増加しました。人手不足倒産の累計は260 件ですので、35%を建設業で占めています。

2024年4月に働き方改革が施行されましたが、その背景にある建設業界の高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足で、長時間労働が常態化しているといった労働環境の問題解決がうまく対応できない企業にとっては、これからますます厳しい状況になることが予想されます。

最近では、材料コストの上昇とそれに伴う利益の圧迫、それ以前の2020年には建設基準法の改正もありました。作業コストや管理コストが増大し、これらの変化が複雑に絡み合い、人材不足の深刻化を招いたと考えられます。

建設業界では誰がいなくて困っているんですか?

政府は建設業界の人手不足に対処するため、さまざまな取り組みを行っています。2023年5月には「技術検定の受検資格見直し」および「一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和」が発表されました。

これらの措置は、より多くの技術者を確保し、建設業界の人手不足を解消するためのものです。この発表からもわかるとおり、特に営業所専任技術者、つまり施工管理技士である現場監督さんの不足が顕著であることが読み取れます。

「施工管理技士が不足しているなら、当面は価値が上がって給与は下がらないだろう。」とか、「工事がなくなるわけじゃないし、今の会社でしばらくは仕事に困ることもなさそう。」と思っている方、今後当てが外れないか一緒に考えてみましょう。

そもそも人手不足倒産ってどういうこと?

人手不足による倒産とは、知ってのとおり必要な人材を確保できずに事業の継続が困難となり、最終的に倒産に至る現象です。もう少し簡単に、噛み砕いて説明すると、以下のような流れになります。

- 退職や引退などの理由で残った従業員に過剰な業務負担がかかります。これにより生産性が低下し、工期が遅延し、品質も低下します。

- 十分な人手を確保できないため、案件を受注できず収益が減少します。

- 最終的に資金繰りが悪化し、経営が立ち行かなくなり倒産に至ります。

たとえ運よく案件を受注できたとしても、工期が長く手離れが悪ければ次の案件を受注できないという問題もあります。さらに、業界では常態化した「手戻り」が追い打ちをかけます。

人手不足による倒産の内訳を見てみよう

人手不足による倒産の内訳をみると、データから読み取れる2つのケースがありますので、それぞれについて見てみましょう。

一つは、少人数の企業が経済的な理由で人手不足に陥るケースです。従業員数別では倒産した企業の約75%が「10人未満」の小規模事業者で占められています。

前述のとおり小規模事業者では、たった1人の退職が大きなダメージとなり、事業継続が困難になることが多々あります。「少人数なら身の丈にあった案件を受注すれば継続できるのでは?」と考えがちですが、実際にはそう簡単ではありません。

価格競争に巻き込まれるとどうなるか

まず、事業規模が小さくなっても固定費(事務所の賃料や設備の維持費など)は一定以上かかります。少人数での運営では、これらの固定費をカバーするのが難しくなります。また、効率性の低下も問題です。対応できるプロジェクトの規模や数に限界があり、効率的な運営が難しくなります。

さらに、規模の経済が働かないため、コストが高くなる傾向があります。加えて、同じ品質や価値を提供する競合他社が低価格で販売する場合、価格競争に巻き込まれ、高価格設定が難しくなることがあります。お客様は同じ価値をより低価格で得たいと考えるため、高価格戦略が通用しにくくなります。

結果、利益がでない案件を受注しなければならない状況に陥りがちです。こうした経済的な圧力に加え、少人数での運営は業務効率をさらに悪化させ、技術や設備の更新が遅れる原因ともなります。

2024年以前にあった分岐点とアレとは別の2025年問題

もう一つは、技術革新についていけない企業が人手不足に陥るケースがあります。業歴別では約4割にあたる84件が「30年以上」の企業であり、長い業歴を有する企業でも人手不足が引き金となって倒産するケースが多く見られます。これらの企業は、長年の業歴がある一方で、従来のやり方や組織体制が固定化されており、急速な環境変化や技術革新に対応しきれないことが多いのです。

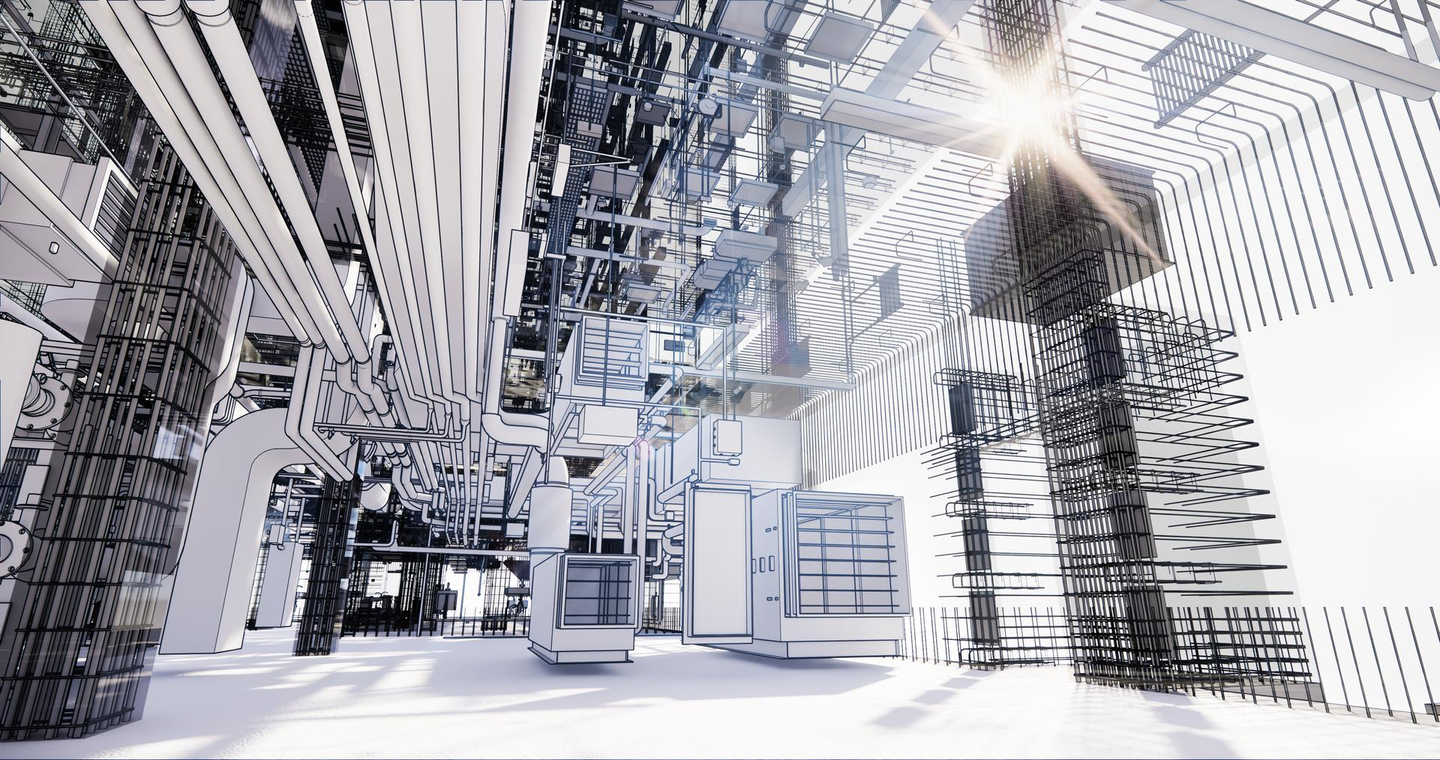

ここでの「技術革新」とは、現時点で新しいとされる3Dデータをベースにした技術です。2016年から国土交通省がアイ・コンストラクション(i-Construction)という取り組みで推進しています。

しかし、3D技術系のハードウェアやソフトウェアは非常に高額で、導入が難しいという問題があります。さらに、これらを導入しても効果的に運用できる技術者がいなければ、その価値を最大限に引き出すことができません。高度な技術を持つ人材の確保が困難な現状では、3D技術の導入と運用は一層の負担となり、企業にとって大きなハードルとなっています。

しかも、アイ・コンストラクションは2025年までに建設業界の生産性を20%向上させることを目指しています。来年、もう目前に迫っていますが、未だ3D技術を使う以前のスタイルで続けている企業が多く、この目標をクリアするのは困難かもしれません。

3D技術へシフトしていればどうなった

従来のスタイルは非常に労働集約的であり、多くの人手と時間が必要で効率が低いため、プロジェクト工程が長く、また全体の進行が遅れがちです。

3D技術へのシフトが進んでいない場合、設計精度も低いがために、「手戻り」等に見られる作業効率の低下と相まって、プロジェクト完了までに必要な労働力が増加します。そのため、必要な人数を確保するのが困難になり、結果として受注可能な案件が限られてしまいます。

業歴「30年以上」の企業が「10人未満」でも従来のスタイルから3D技術へシフトできていれば、技術力や効率の面で遅れを取ることもなく、少人数でも手離れよくプロジェクトを完遂し、結果倒産していなかったかもしれません。

価格競争が激しい市場では、差別化された高価値商品が競争力を持ちます。競合他社が価格を下げる一方で、3D技術を用いることよって品質やスピード、サービスで差別化を図り、高価格を維持することで利益率を確保できます。

今のままで生き残れますか?

しかし、3D技術以前のスタイル、手書きに見られるような2D描画ベースの仕事は無くならないと思います。あえて言い換えると、その方法でも問題ない仕事しか残らないのです。さらに、その仕事の単価は新しい技術が台頭したことで今までより安くなる可能性があります。

ここまで「人手不足」について説明しましたが、さて、現場監督さん、どうでしょう。当てははずれてませんか?今までのスタイルのまま、この業界で仕事を続けていけるでしょうか?

現時点で施工管理技士という名前は変わらないかもしれませんが、現状起きていることは、3D技術の浸透によって求められる技術やスキルが既に変わってきているという事です。弊社ではそれらに対応できる技術者を「3Dスペースコーディネーター®」と呼んでいます。

アナログスタイルを脱却し、3Dツールを使った精密な計測、モデリング、より高度な設計・エンジニアリングのスキルを身につけることで、現場での施工がより正確かつ効率的に行えるようになります。何より施工管理技士の価値を高める事ができます。

建設業界の生き残りのカギは「3D技術」です。

高額なだけに触れる機会になかなか恵まれない3Dスキャナーや3Dソフトですが、弊社ならそれが揃っています。2018年創業から既に3D技術を実装している弊社に興味のある方は、是非お話しましょう。

(1) 引用:人手不足倒産の動向調査(2023年)|TDB Business View | (tdb-college.com)