こんにちは、安元です。

今回は、アマゾンを取り上げます。アマゾンといえば、

「利益を出さない会社」「ドローンで商品配送」

などなど、ネタが山盛りな会社です。

今回はアマゾンのビジネスモデルを解剖して色々わかったことを書いていきます。

ビジネスモデル

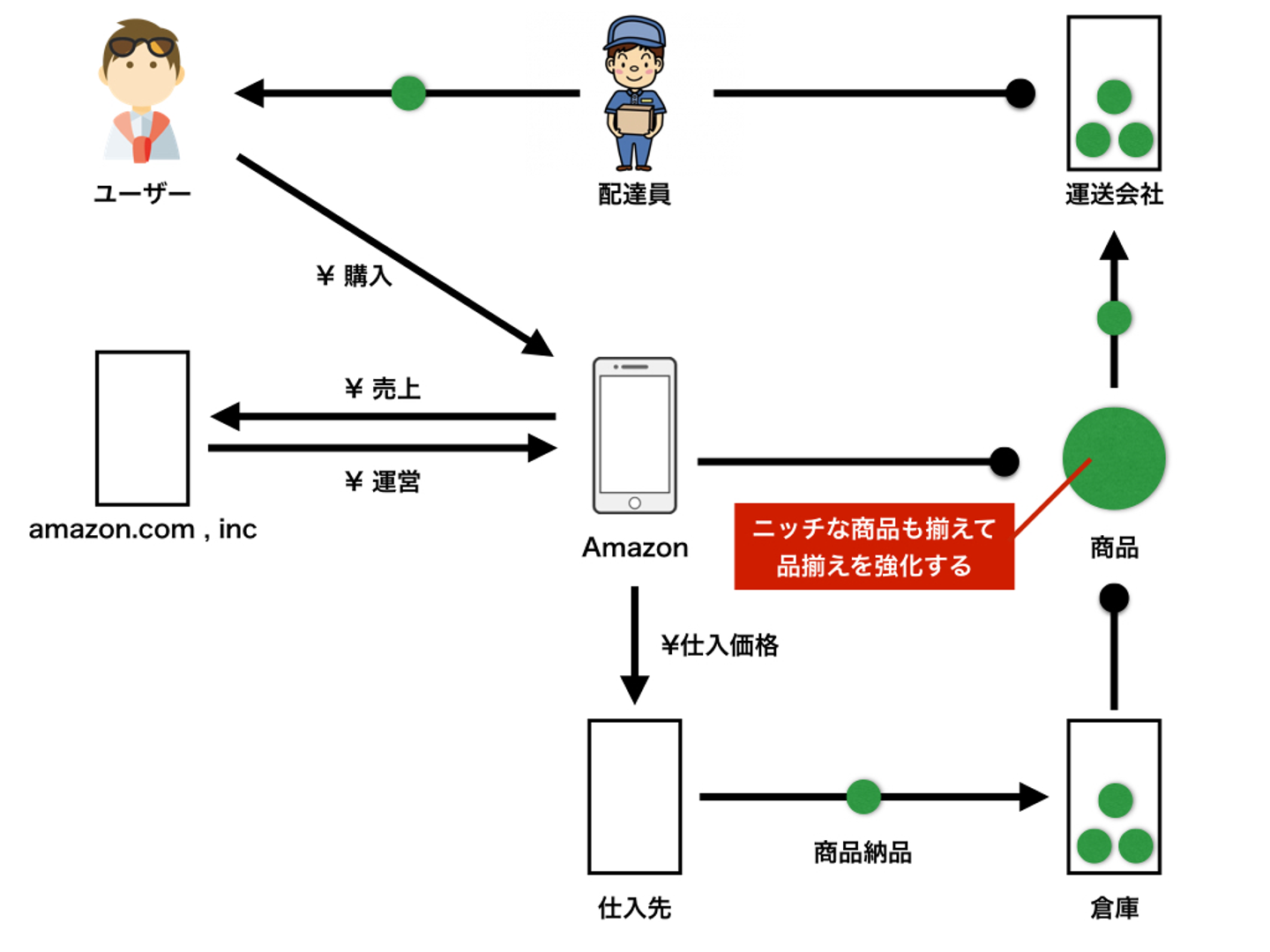

まずはアマゾンのビジネスモデルをおさらいしておきます。モデルは小売モデルです。

ビジネスモデルが強い理由

上記の通り、アマゾンのビジネスモデルは「商品を仕入れてそれをネット売る」という一見なんてことのないものです。

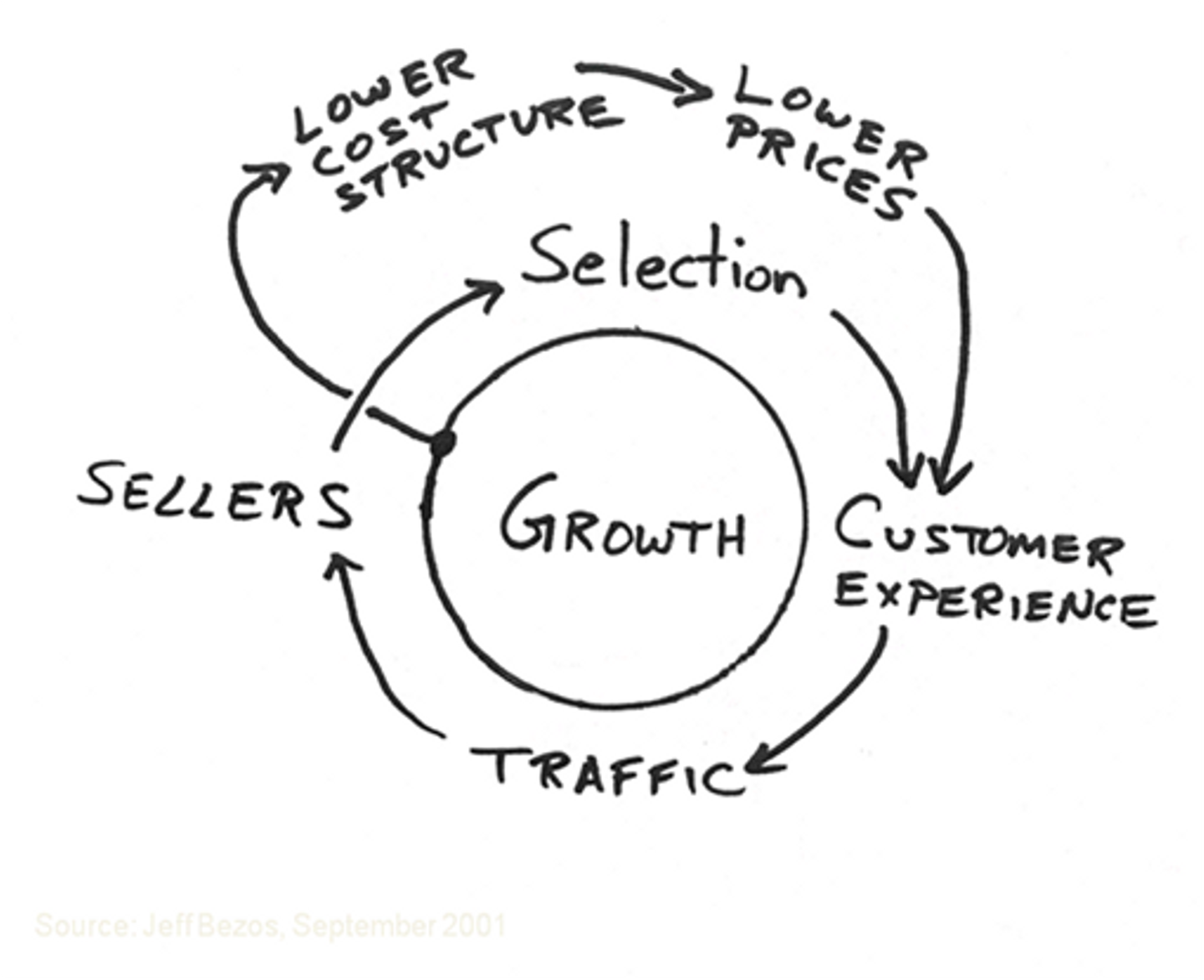

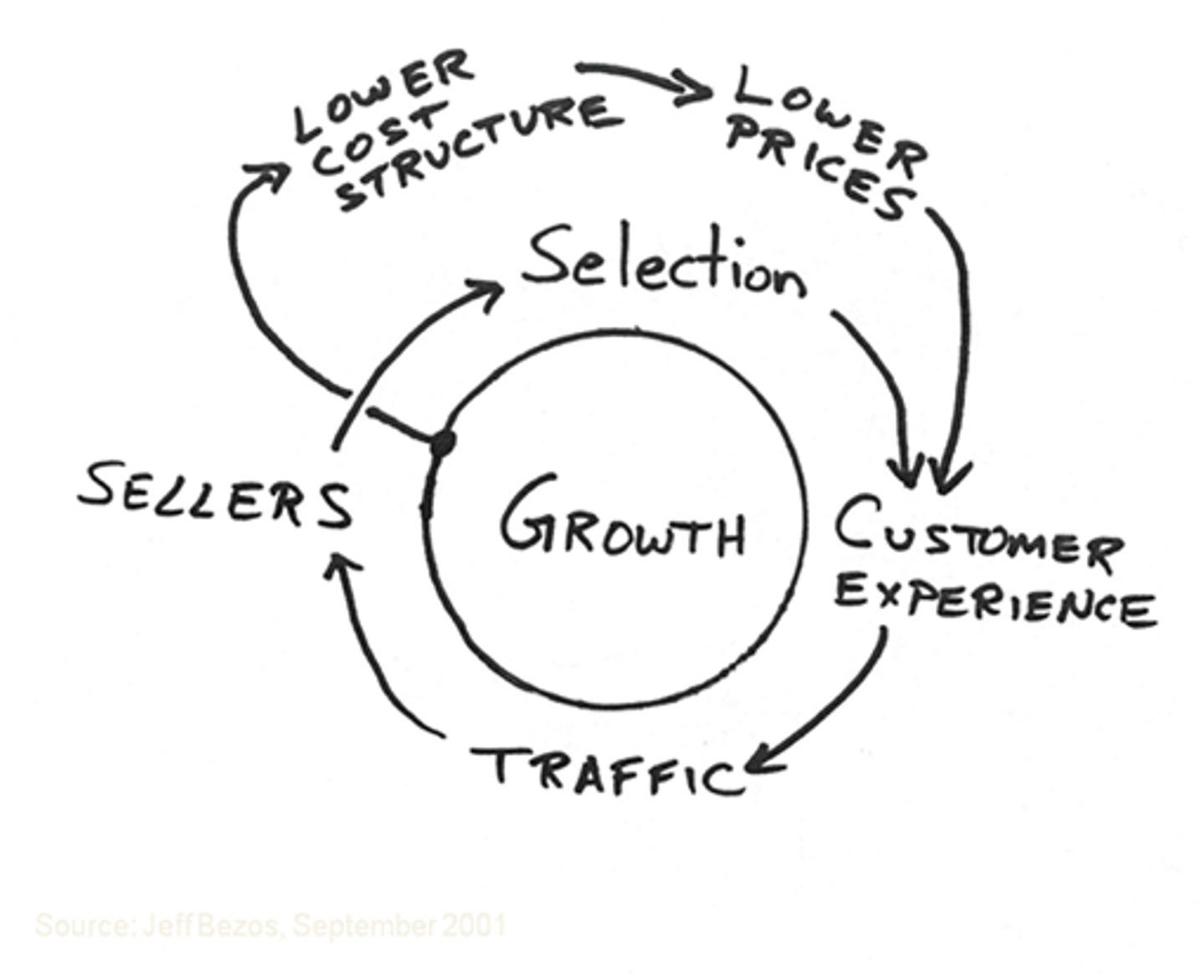

しかし、このビジネスモデルには非常に秀逸なカラクリがあり、それをアマゾンでは

「Virtuous Cycle(バーチャス・サイクル)」

と呼んでいました(下図)

(参照:https://insider.zentail.com/bezos-virtuous-cycle-leverage-invest-infrastructure/)

このサイクルは、「Selection(品揃え)」から始まり「Seller(売り手)」で終わる①成長モデルと、「Growth」から飛び出ている「Lower Cost Structure→Lower Prices」の②再成長モデルに分けることができます。

①成長モデル

まずは成長モデルから見ていきます。これはビジネスモデルとしての根幹です。

Selection(品揃え)

アマゾンはよく「顧客視点」とか「顧客満足」という言葉を使います(だいたいの会社が言ってはいますが。。。)

「顧客(ユーザー)が喜ぶかどうか?」がすべての判断基準です。なので、

「アマゾンは競合のことは考えない」

とまで言っています。

顧客を満足させるには、「アマゾンではどんなマニアックな商品でも買える!」と体験してもらうことが重要です。なので、アマゾンはまずはSelection(品揃え)を徹底して整えます。

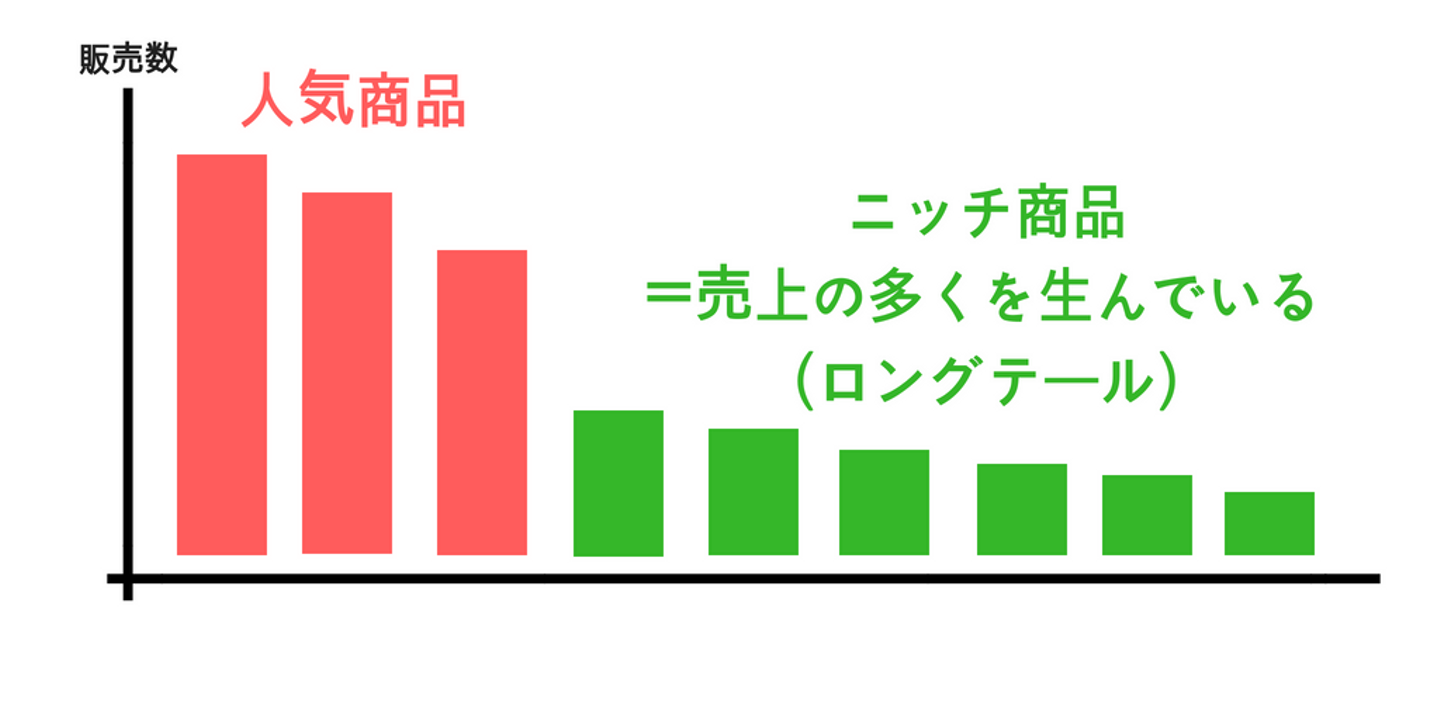

※実際にアマゾンでは、大量のニッチな商品が売上の多くを生んでいます(ロングテール戦略)

Customer Experience(顧客満足)

多くの品揃えによる最高の購買体験により、顧客の満足度が高まります。

このような体験をした顧客は、「次もアマゾンで商品を買おう」という心理になり、

「アマゾンなら何でも買えるよ!」ということを身近な人に伝えてくれます(口コミの発生)

Traffic(サイトへの来訪者数)

アマゾンで最高の体験をした顧客が口コミや、SNSで「アマゾンで〇〇を買ってすぐ届いた!」などの

投稿をするにより、他の顧客を連れてくるようになります。

顧客は希少性の高い商品を購入した時ほどその満足度が高くなる(SNSなどに投稿したくなる)ので、

アマゾンのようにニッチな商品(ロングテール商品)を多く抱えているサービスはその点でも非常に有利であるといえます。

Sellers(売り手)

多くの顧客(Traffic)が集まれば、そこで商品を販売したいと考えるSeller(売り手)が増えます。

より多くのSeller(売り手)が集まることで、さらに多くのSelection(品揃え)が強化されていくというサイクルです。単純だけど賢い戦略といえますね。

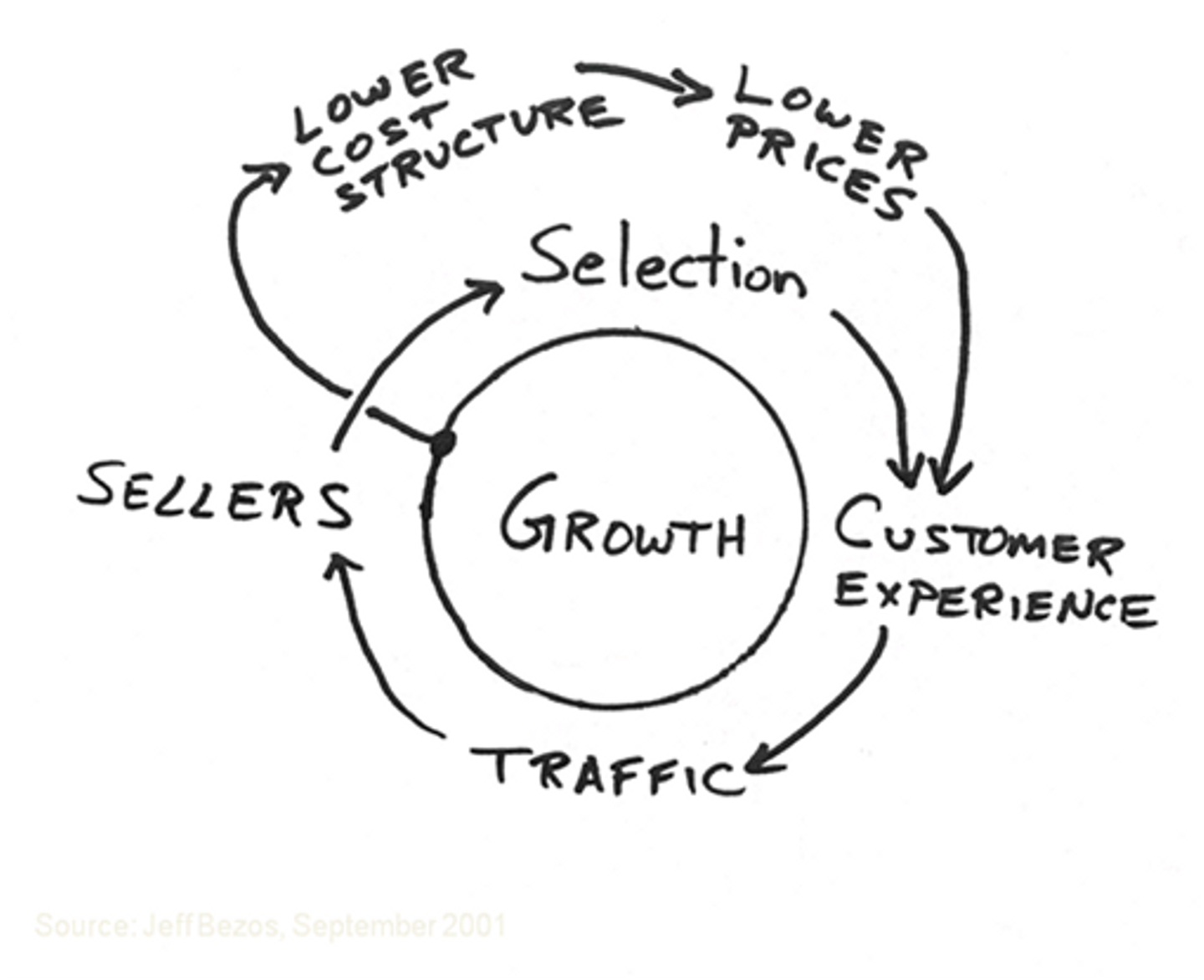

②再成長モデル

次に、再成長モデルです。アマゾンは成長モデルで得た利益のほとんどをこのモデルにつぎ込みます

(だから最初の「アマゾンは利益を出さない」ことに繋がってくるんですね)

Low Cost Structure(低コスト実現の仕組み)

「Low Cost Structure」は図の真ん中「Growth」から生まれています。

(参照:https://insider.zentail.com/bezos-virtuous-cycle-leverage-invest-infrastructure/)

以上4つの要素(Selection〜Sellers)がサイクルし、サービスが成長(=Growth、流通量の増加)すればスケールメリット(規模の経済)が発生し、低コストの仕組みが作れます。

Lower Prices(低価格)

以上の低コストの仕組みがより多くのSellerを集めることになります。そして、より多くのSellerが集まると、その間で「価格競争」が起こります。

※アマゾンの商品ページを見ると、1つの商品に対して複数の販売者がいることがわかります。

さらには、アマゾンには多くの顧客(ユーザー)がいますから、自分たちの商品をアマゾンでたくさん売りたい!と考える仕入先も登場し、仕入数も大量になります。

大量の仕入数は、仕入れ価格の値引きを発生させたり、仕入先同士での競争を生み出すことで仕入れ価格の低下に繋がります。

以上によって、顧客(ユーザー)はより安い価格で商品を購入することができ、それがCustomer Experience(顧客満足)に繋がります。

アマゾンの打ち手は、再成長モデルへの投資

アマゾンは利益を出さない(ほとんどを将来の投資に回す)ことでも有名な企業ですが、その投資の多くは再成長モデルにつぎ込まれていることがわかります。以下の2つを例に見て終わりとします。あと少しお付き合いください(笑)

①アマゾンGO

アマゾンGOはレジに人がいない無人コンビニ(リアル店舗)ですが、その狙いは以下の2つであると思います。

WEBリーチできない層にもリーチする

以前のブログでも書きましたが、やはりWEBだけではリーチできない層が一定数存在します。リアル店舗を開設することにより、それらの層を取り込むことが1つの狙いだと思われます。

オンラインと変わらぬ価格(低価格)での商品販売が可能

リアル店舗ですと、どうしても販売価格がオンラインよりも高くなってしまう傾向にあります。リアル店舗とオンラインの多くは利益相反に関係にある場合が多いです。

※TSUSTYAの大量閉店なんかは例としてわかりやすいです→ http://ascii.jp/elem/000/001/567/1567589/

しかしアマゾンGOの場合は無人店舗ですので、コスト(特に人件費)の大幅な削減が可能であり、オンラインと同じく低価格での商品提供が可能であると思われます(だから利益相反にならないのかもしれません)

つまり、以下でいうところの「Lower Cost Structure」への投資と言えると思います。

(参照:https://insider.zentail.com/bezos-virtuous-cycle-leverage-invest-infrastructure/)

②ドローン配送、コンビニ受け取り

アマゾンによる「ドローン配送」や「コンビニ受け取り」も明らかにコスト(人件費)削減のための

打ち手です。人件費を削減することで、「Lower Cost Structure」への投資を行います。

ドローンに関しては、今は配送業界自体が人手不足で深刻な状況なので、アマゾンが完全にサプライチェーンの川下(消費者)までもを支配しているのがアマゾンのすごいところでもあります。

というわけで今回もこれにて終了です。ありがとうございました!

(文=安元一耀 編集転載:小林宥太 転載元:http://startuptimes.jp/2018/07/06/90311/)

/assets/images/3970293/original/94dc2a11-6938-44c4-ad15-df077be65105?1569861159)

/assets/images/3970293/original/94dc2a11-6938-44c4-ad15-df077be65105?1569861159)

/assets/images/2844565/original/8b2d3313-df35-43a7-ba39-0ecb37a45011.png?1527234646)