RANAGRAMでは、メディアアートについて知り、学ぶためのプラットフォーム『KYO-SHITSU』を運営しています。

KYO-SHITSUの活動は年1,2度のイベントと、WEBメディア運営。メディアアートという複合的なジャンルを異なるテーマに分け、テーマにまつわるゲスト達をお招きし、パフォーマンスやトークセッション、そしてWEBコラムを通して掘り下げていきます。

このRANAGRAM Blogでも、KYO-SHITSUで公開されているコラムを転載していきますので、ぜひ御覧ください。

メディアアートイベントで「学ぶ」とは?

ワークショップデザイン研究者 安斎勇樹さん(前編)

今回は3回の連載を通して、「メディアアートをイベントで学ぶこと」を考えていきます。ワークショップデザインの専門家である東京大学大学院 情報学環 特任助教/株式会社ミミクリデザイン代表 安斎勇樹さん、デザイン教育を大学院で研究しているKYO-SHITSUスタッフの小田裕和さん、そしてKYO-SHITSUプランナー白井で対談を開きました。

KYO-SHITSUプランナー白井(以下、白井)

今回は、KYO-SHITSUでの「学び方」を考えて行きたく、「学び方」のプロであるお二人をお呼びしました。ワークショップデザインの研究者で、ご自身もファシリテーターとして活躍されている安斎さん。そして、大学院でデザインエンジニアリング教育を研究しつつ、KYO-SHITSU外部スタッフとして手伝ってくれている小田くん。どうぞよろしくおねがいします。

安斎さんが主催されているワークショップデザインの講座には私も何度か参加していて、私にとっても「先生」という感じですね。

ワークショップ研究者 安斎 勇樹(以下、安斎)

アートについて普段話す機会がないので、自分で良いのか?と思いつつ……(笑)。本日はどうぞよろしくお願いします。

白井 アートからの切り口からではなくイベントを経ることで参加者にどういった変化を起こせるのか、リアリティある実践的なお話にしたくお招きしました。メディアアートをイベントでどう学ぶか、という切り口でお話できればと思います。

デザイン教育研究者 小田裕和(以下、小田)

今までのKYO-SHITSUを見てきた立場として、今日はお伺いしました。スタッフとして関わってきた所感としては、毎回イベント準備だけでいっぱいいっぱいの様子でした。なので今日は、どのようにイベントで学ぶか?というイベントの仕組みの面から、じっくり考えてみたいですね。

それでいうと、僕や白井さんが感じている今のイベントの課題は「次にどう繋げるか」という部分が大きいのかな、と。一回のイベント毎に、その場限りで終わってしまう印象も否めません。継続的に行われているように見える、落とし所を探る必要があると感じています。

「分かる」と「分からなくなる」の場

安斎 KYO-SHITSUの活動を見ていて気付いたことは、この場が「分かるためのもの」なのか、「分からなくなるためのもの」なのかによって、まず大きく変わってくるのかなと思いました。特にアート分野だから揺れ動いているのかもしれませんが、芸術や取り巻く様々な概念やトレンドを、みんなで分かるための場として設計しているのか?それとも、芸術というある種の刺激や触発があり、その眼差しを受けることによって日常の分かってたつもりになっていたことが、分からなくなるための場なのか?その違いによって変わっていくのかな、と。

白井 分からなくなるということは、理解が深まるからこそ「じゃあこれは何だろう?」と考えて、分からなくなるということですよね。そういう意味では、どちらの状態も持っていることになるのかなと思います。イベントでは「メディアアートってこういうことだったんだ」という発見があることと、日常に戻って「これは私にとってこう扱うべきメディアなのかな?」と考えることができるような場なのかなと。

KYO-SHITSUはメディアアートを軸として毎回扱うテーマが違うのですが、捉え方によってはそこがウィークポイントになってしまうかもしれません。一つの学びのフォーマットに、そのテーマが当てはまるか当てはまらないか、場合によって違うので、フォーマットを用意したとしても、全て同じゴールに持っていけるようなイベント形態ではありません。

小田 ただ、ゴールに持っていくことが目的なのか?という疑問はありますよね。参加者を「分からないのが楽しい」というような分からなくなる状態にすることで、それを「どうにかしたい!」というモチベーションを作れる。それが次の学びにつながるのかなと思います。

「分からなくなる」学びとは?

安斎 分かるタイプの学びの場ってベクトルがはっきりしていますよね。「この知識の理解を深めよう」という明確な課題があり、設計によって「分かること」を引き起こすことができます。学習のための手段を選びやすいし、道筋も見えている。けれど、分からなくなるための学習の場合、学習者は「当たり前」だった前提が揺さぶられ、日常の中でそのことを考え続ける。そのあと気づきや分かる瞬間を経て、また新しい分からない事柄が生まれる……。そんな問いの連続が生まれる、螺旋の中で学んでいくイメージです。その螺旋の出発点として、アートイベントを位置づけられると思うんですね。

そして、イベントデザインとして大きなポイントは、アートによって引きこされるモヤモヤ、つまり問いは、人によって違うということです。だから、みんなの足並みを揃えたワーク設計ではうまくいきません。出来事で揺さぶられて「分からなくなる」瞬間の後、生活の中で何を問い直すのか?という動線がうまく一人一人に引けないと、「驚いた」という感想で終わってしまう。まずはそういった、分からなくなる触発が日常に続くための支援が必要ではないかなと思います。

白井 なるほど。

安斎 また、起こしたい学習によって、かかる時間のスケールが変わってくることも考える必要があります。

例えば「“深く観察する”とはどういうことか」という問いが浮かんだとしましょう。そうすると日々の世界の見方、眺め方が変わりますよね。この問いに納得のする答えを出そうと思ったら、一朝一夕では終わらない、長いスパンで考え続けることが必要です。このようなスケールの気づきや触発をねらおうとしたら、2時間のイベントの中で学習を完結することはできません。

そう考えると、起こしたい学びを、イベントの中でどう位置づけるか、日常の中とどう橋渡しするかを考えたほうが良いのではないかなと。

白井 「日常の中でもこんな視点があると楽しいよ」というような種を植えていくイメージが必要ですね。ワークショップの中で問いの設計って明確にするんでしょうか?

安斎 問いのデザインは重要です。分かるための学びの場であれば、そのテーマについて理解を深めなければ答えられないような問いを戦略的に設計します。分からなくなるタイプの学びを促す場合は、議論を通して答えが一つに定まるものではないので、むしろ自分なりの新しい「問い’(ダッシュ)」が生まれるような、哲学的な問いを設定するか、固定観念を揺さぶるような問いを設定する必要があります。

白井 難しいですね。

小田 問いの提示によって答えを導き出す方向にするのか、問いが生まれるようにするのかの違いなんですね。

「問い」を連続させることで次につなげる

白井 安斎さんのワークショップデザイン講座に参加した際、自分自身も腑に落ちていないと導き出せない、という体験をしました。講座終盤、質疑応答の前に質問の内容を考える時間があり、それをグループワークで話してから質問を絞り込むんです。共有することで、みんなの中で咀嚼できて、客観的になれるんですよね。そのプロセスがあることでより質問の精度が上がることを体感しました。

小田 ディスカッションさせることは、参加した実感を引き出せるテクニックとして使われますよね。問いは自然に出てこないので、まずは簡単でもいいので自分の中で仮の問いを出す必要がある。その訓練をするためのアウトプットとして会話がある。そういった意味では、会話せざるを得ない状況を作るのは必要なワークショップの一工程だと思います。無理にでも質問を考えるためではなく、自分たちの中で何が疑問に思ったかを考えるための時間ですよね。

白井 やはりある程度、参加者が能動的になるような時間を作らないと、学んだことは入ってこないのでしょうか……。ワークショップでなくても、講演会などの聞くことがメインの場面でも何かしらアウトプットさせることを考えていますか?

安斎 素朴な質問をいったん参加者側でアウトプットしてもらうやり方は、先ほどの新たな「問い’」を生み出す上でも重要です。

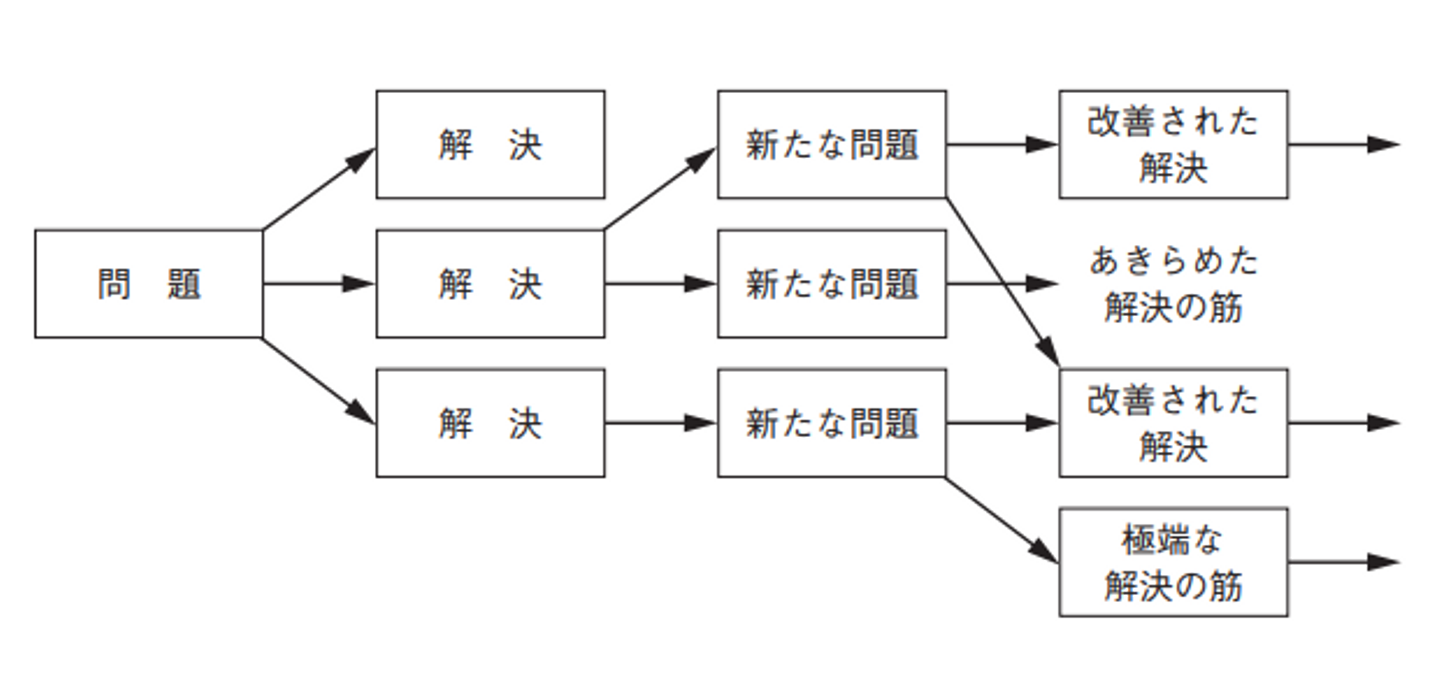

僕が好きな理論に「哲学的前進」というモデルがあります。哲学という行為は、評価が難しい。例えば「人はなぜ生きるのか」という問いについて考えを重ねていくうちに、新たな問いが生まれ、また次の問いが生まれ、そうして繰り返していくうちに、結局また同じ「人はなぜ生きるのか」という問いに戻ってしまう。この状態は、果たして「哲学が進んでいる」といえるのだろうか?そこでゴールディング氏は「哲学的前進のダイアグラム」 というものを示しました。

安斎 ひとつの問いから様々な推論を出して、その推論の中からまた新しい問いが生まれ、その度にインプルーブされた推論が出てきてまた次の問いが生まれる……。その繰り返しを行うことが「問いのアップデート」であり、これこそが哲学の前進だ、と彼は説いています。

僕はこの考えが好きで、問いをベースに学習を考える上で、先ほどの「分かる」「分からない」の問いの螺旋につながると思うんです。こちらが問いかけたことを消化して終わる、ということはアクティブ・ラーニングとしては一時的に盛り上がりますが、そこで探求が終わってしまいます。学習者の中でどのようにして問いがアップデートされていくか、が重要です。

例えば、講演会の最後に「質問ある人いますか?」といきなり問いを募ることが多いですよね。それにゲストが答えて終わる、ということは割と浅いやり取りで終わってしまいます。けれど、もう少し問いを洗練させるためにも、誰かに共有したり、もう少し寝かせたうえで質問してもらうほうが、練られた質問が出てくるので良いディスカッションになるんですよね。

アウトプットだけではない、学習の成果とは

安斎 他方で、必ずしも参加者にアウトプットをさせることがアクティブな学び方かといえば、そうとも限らないと思っています。たとえ一斉講義型の授業であっても、本当に面白い講義を聞いたときは、頭の中は思考やアイデアが活発に巡りますよね。アートイベントのデザインを考えるときも、必ずしも参加者にアウトプットをさせる必要はないのではないかと思っています。

創造性認知科学が専門である岡田猛先生の論文では、アート・ワークショップの効果と意義について「触発」という言葉を使って考察されていて、とても参考になります。

いわゆる教育・学習系ワークショップは、教育者が設定した目標を達成するために介入をしたり、学習者の学びたいことに対して、支援したり足場をかけたりすることがファシリテーションの役割です。

けれども、アート・ワークショップにおいて、ファシリテーターとしてのアーティストの役割は教育・学習のワークショップとはまた違う。アーティストが学び手に対して自分の表現をぶつけることで、学習者はそれに触発されて、モチベーションが上がったり、アイデアが浮かんだりする。アーティストの強烈なものの見方をぶつけることも、一つの能動的な学習の促し方だと思ったんです。

中途半端なワークを短時間でさせるくらいなら、純度の高いアートの衝撃をぶつけた方が、かえってよい学びの場になるかもしれない。これまでのKYO-SHITSUは「アーティストの話を聴いて終わりになっている」ということだったけど、主催者が懸念しているよりも、参加者の内面ではポジティブな学びが起きている可能性はあるんじゃないかと思いました。

白井 それを聞いて、少し安心しました(笑)。たしかに、ゲストの方々のお陰で、純度が高い刺激は与えられてると思います。

先ほどの岡田先生の論文を見て思ったのは学習者自身のモチベーションがあるからこそ成り立つと感じました。例えば、美大であれば元々自己表現したい人たちが集まるので、ある程度の土壌があった上で良い刺激をぶつけたら、返ってくる。一方、アートに関わらない、アートについて知らないけれども興味ある、そんな人たちにどうアプローチするか……。その人たちにアクションを起こすことで、もしアウトプットにつながることがあれば、とても伸びしろがあるんじゃないかなって思っています。

安斎 補足すると、岡田先生の論文では創造的教養 という言葉が紹介されています。どんな人でも日常の中で、ある種の表現や創造的な活動をしている。その教養を育む場として芸術鑑賞やアート・ワークショップが位置付けられています。必ずしも芸術を専門としている人だけを対象にしているわけではありません。アートイベントで触発された結果として、例えば、スマホで写真を撮るときの意識が変わる、とか、服の選び方が変わるとか、そういう日常的な表現の実践も視野に入れて、創造的教養の重要性が説かれています。

白井 なるほど。幅広い考え方なんですね。

前編では安斎さんの様々な具体例を参考にしていきながら、どう学ぶか?話していきました。

この中編では、その学習のモチベーションの根本である個人的な課題、つまり「問い」の出発点をイベントでどう作り、育てるのか?考えていきます。

/assets/images/55959/original/5e262f9d-c830-45d6-ad39-086165b6291a.jpeg?1418651015)

/assets/images/55959/original/5e262f9d-c830-45d6-ad39-086165b6291a.jpeg?1418651015)

/assets/images/2928201/original/56317eb2-c279-4f4f-84eb-0c312797ebfe?1530527238)