Introduction

デザインからWEB構築まで、ENGAWAのHPやクライアントのWEBサイト全体を支えるデザイナーの羽生と、デザイン・映像・写真などのクリエイティブを担うアートディレクターの梅田。

2人は、「CDU(クリエイティブ・ディレクション・ユニット)」として、各々がもつ経験やスキルを活かして日本の場所・モノ・コトの魅力を引き出し、世界と日本を繋ぐオリジナルのコミュニケーションを創りあげてきた。

今回は、そんなCDUの2人がクリエイティブから見たENGAWAのキャリアの面白さやそのスタンスを対談形式で届ける。

■ Profile

羽生 雅樹:大学在学中から独学でWEB制作を学び、フリーランスのWEBデザイナーとして約20年活動。

ENGAWAではおもてなしセレクション※(以下、おもてなしセレクション)をはじめとしたWEB制作を中心に、

紙媒体、グラフィックなどに従事。

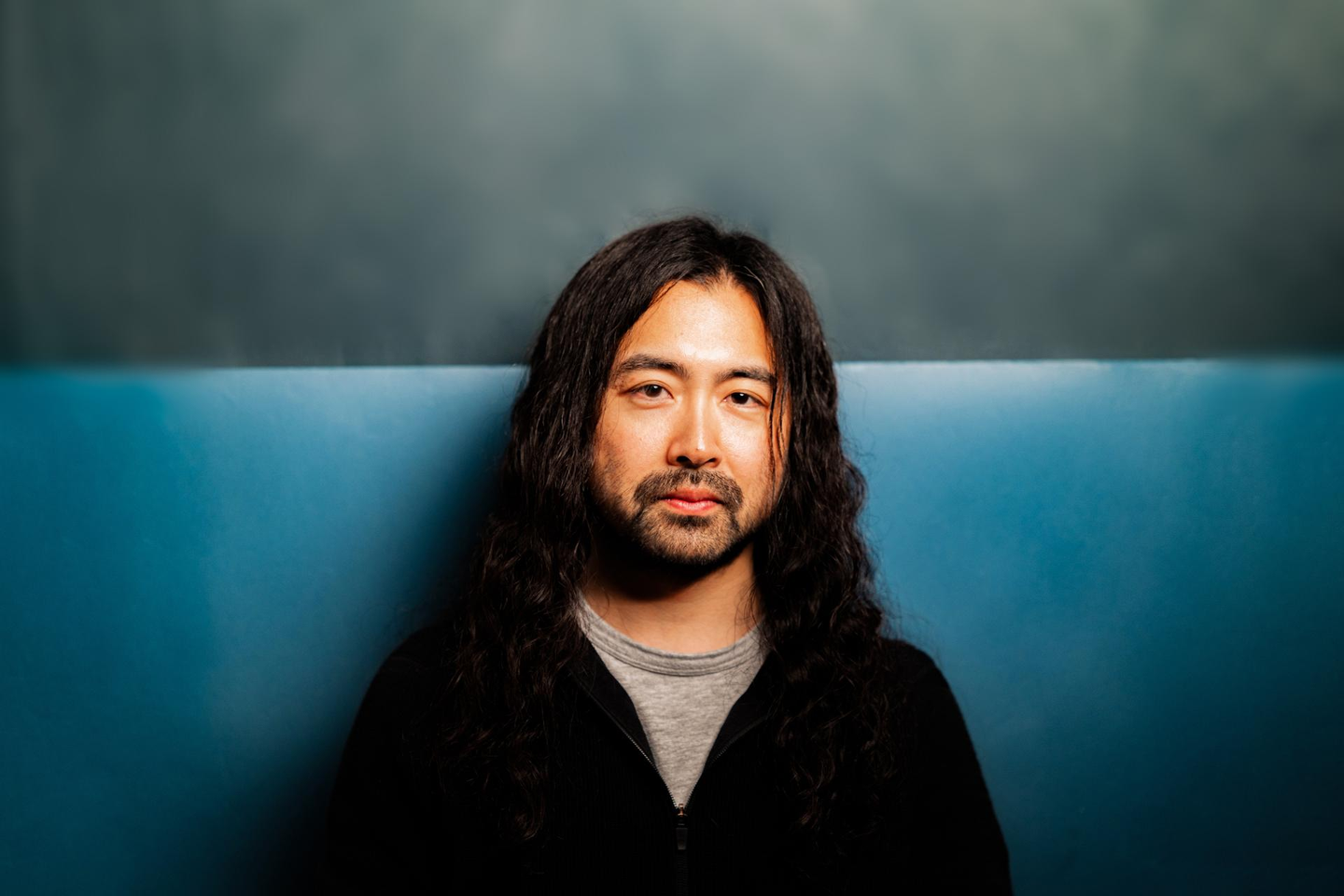

梅田 直希:アートディレクター、デザイナー、カメラマン、映像作家。

制作プロダクションに入社後、デジタル領域・映画関連のデザイン・映像を担当。

その後2018年ENGAWAに入社し、インフルエンサーと共に日本各地でプロモーションを行う。※OMOTENASHI Selection:ENGAWAの事業の1つ。日本全国の優れた商品・サービスを世界に広めることを目的とし、OMOTENASHI精神溢れる商品の認定・ブランディング・販路開拓などを行うプロジェクト。おもてなしセレクション(OMOTENASHI Selection) | 日本の「おもてなし」を、世の“OMOTENASHI”へ(https://omotenashinippon.jp/selection/)

Web制作も印刷物も。クリエイティブ全てで「OMOTENASHI Selection」の進化を支える

梅田:羽生さんは自社のHPからクライアントのサイト構築、ECなどWEB制作案件を多岐に渡り担当し、特に「おもてなしセレクション」は初期から携わっていましたよね。

羽生:「おもてなしセレクション」は2015年にENGAWA株式会社が誕生するきっかけとなったプロジェクトで、立ち上げ時にサイト制作者としてアサインされたのが当時フリーランスとして活動していた僕でした。日本のおもてなし心あふれる商品・サービスを国内外に広めるというブランディング・販路開拓を行います。WEB制作に限らず、募集パンフレットや催事のポスター、受賞者へ提供する販促ツールなど多くの制作に関わっているだけに思い入れがとても強いプロジェクトです。デザイン面では、和のテイストを基調にポップな印象になるように心がけています。幅広い年代、特に若い層にアピールしたいという狙いです。逆にいかにもなTHE和なデザインは避けるようにしています。

梅田:初期からだとかなり長い付き合いですよね。特に印象に残っていることはありますか?

羽生:特に印象に残っているのは2023年に行ったサイトリニューアルです。プロジェクトマネージャーのもとで、ディレクター兼デザインとフロントエンドの一部とデータ移行を僕が、残りのフロントエンド&バックエンドを外部のエンジニアが担当するという、実制作パートが2人だけという体制でのリニューアルになりました。最初、静的なhtmlで作られ、その数年後Wordpressでリニューアルしたサイトだったのですが、プロジェクトの進化とともに幾度となく改修を繰り返し、裏側はかなりカオスな状態でした。リニューアルの結果として、サイトスピードが大幅に改善されサイト回遊率も上がり、埋もれていた多くの受賞対象を見てもらえたことで、テレビ番組にも取り上げていただくきっかけにもなりました。

当初予算の1/3にコストを抑えることができ、メンバーからも「催事に出展する商品ピックアップが楽になった」「エントリーいただく事業者への紹介がしやすくなった」等の声をもらっています。改善点はまだまだありますが、やって良かったと心から思える仕事でした。

おもてなしセレクションは、プロジェクトの発展とともに、WEBサイトの構築などの裏側から、デザインなどの表の部分まで、幅広く自身のWEBやクリエイティブの知識を注いだプロジェクトです。

梅田:ユーザーの体験を向上させる設計はさすがです。

ネイティブスタッフと生み出す。正しいグローバル目線のクリエイティブ。

【▼クリックして動画を見る】大きな転機となった、シネマティック表現の一本

羽生:梅田さんの印象に残っている制作はなんでしょうか?

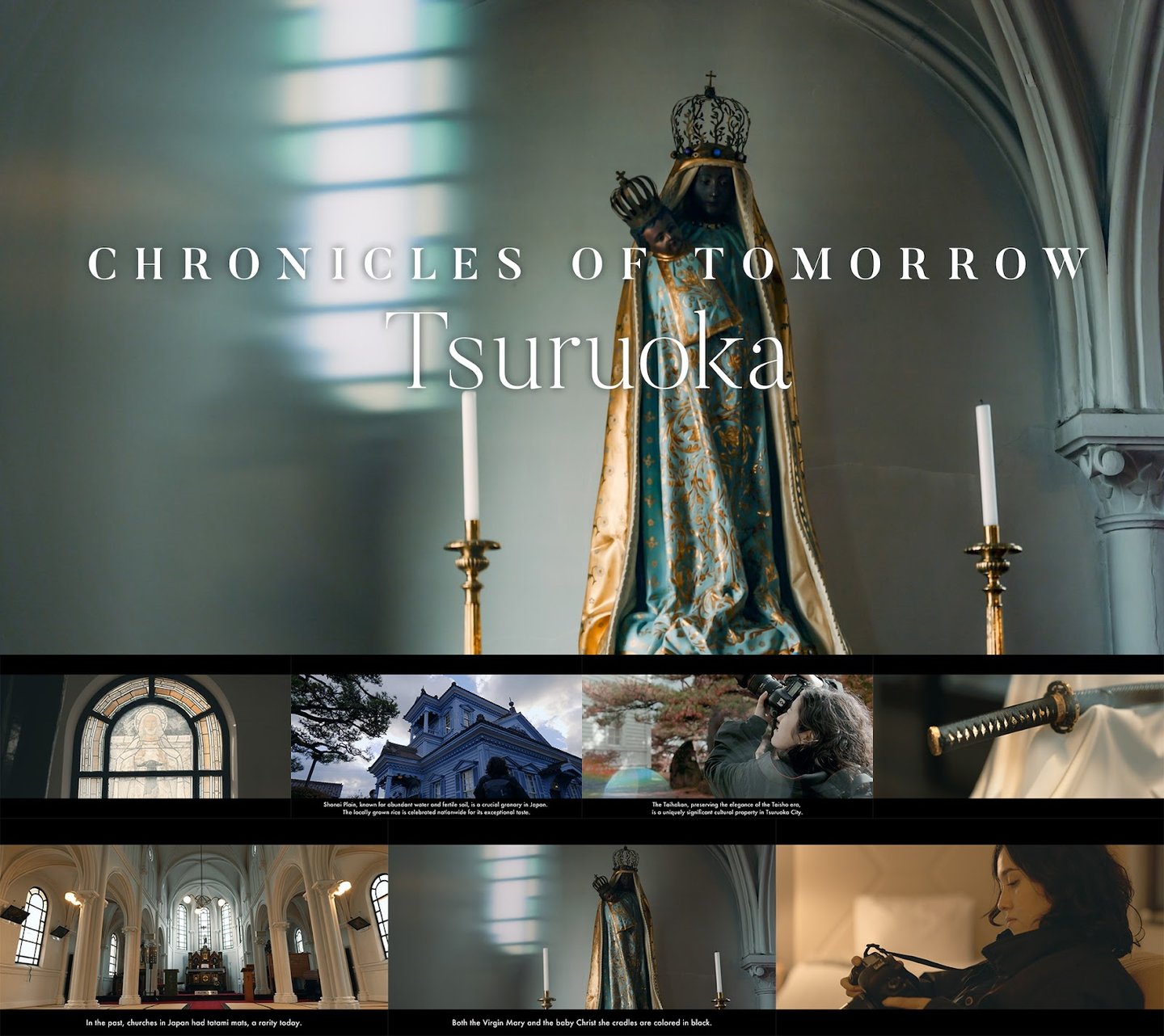

梅田:僕は映像担当として、2つあります。1つ目は冬の道北(北海道北部)をプロモーションする映像制作。2つ目は山形県鶴岡市内の観光認知向上のための映像制作。ともに個人的にも会社的にも非常にチャレンジングなものでした。 1つ目の北海道の方は、1回のロケで2カ国用それぞれの映像を作るプロジェクトでした。

海外へのクリエイティブ訴求においては、市場や文化的背景を鑑みて、対象国によって1つのモチーフでも、コンテンツの切り口や表現を変える必要があります。本来ならスケジュールをしっかり確保したかったところですが、当時はその時間が全くありませんでした。そこでプランナーが考えたのが1回のロケで2カ国分の映像を作るというものでした。

全くテイストが違う合計4本を一気に撮影、制作するのはかなり苦労しました(笑)。ただ不思議な話ですが、打ち出す方向性がはっきりしていたので、迷いながら制作することはなく、ある種、短距離走のような一息でやり切ってしまう制作となりました。

羽生:国ごとに切り口・表現が異なるということですが、どのように変化をつけたんですか?

梅田:例えば、タイ向けにはポップでバラエティ的な表現で楽しく見てもらえるようにしています。一方、シンガポールは本格的なシネマライクな表現で北海道を壮大に伝えています。

このように、各国への理解や企画構成がしっかり出来るのは、自国の特徴を深く理解しているネイティブスタッフがいるENGAWAならではの強みですね。 個人的にはこのロケで引き出しがグッと増えました。現場ではディレクター(監督)という立ち位置でしたが、この案件で本格的に自分でも撮影をしたくなり、今ではフルサイズのミラーレス一眼の動画機を使用しており、これが2つ目の案件に間接的につながっていきました。

事業部の強み『Tokyo Weekender』を掛け合わせた、ENGAWAしかできないコンテンツへ

梅田:2つ目の山形県鶴岡市内の観光認知向上のための映像制作ですが、この制作に至るまで入札案件でなかなか獲得できない時期が続いていました。これはまずい、と。改めてENGAWAの強みを整理してみると、隣にはTokyo Weekender(TW)という優秀な日本在住外国人向け英字メディアの編集部がいるんです。それこそクリエイティブにおいても、僕たち日本人とは違う別の角度から物事を見ることができる感性をもつめっちゃいいカメラマンやライターがいて、他の案件でも一緒に仕事してたんですが「このスタッフ達とクリエイティブがあるじゃん!」と。

【▼クリックして動画を見る】シネマティック・ドキュメンタリー

自治体の案件って、それこそいろんなものありますけど、地域の文化含め観光地を深掘りし、海外にわかるように仕立てないといけないことが多いので、その取材の様子を映像に収めて、いわゆるドキュメンタリー映像に落とし込む企画を考えました。

実際にTWで活躍するカメラマンが観光地を取材・撮影し、私がその様子を収録・編集。 カメラマンの写真はTWのインスタやWEB記事になる。そうすると出演者は本物、もちろん観光地も本物。これ以上ないリアルさと、媒体(TW)による露出の増加はまさに、ENGAWAにしかできないコンテンツだと思います。

羽生:事業部の強みを組み合わせた商品開発のアイデアに「その手があったか!」と驚かされましたし、真に迫る映像作品のクオリティには毎回感銘を受けています。

ENGAWAで創る、クリエイティブのキャリアとは

梅田:フリーランスを長く続けてきた羽生さんですが、ENGAWAに就職した理由や、現在の制作での役割を紹介したいです。

羽生:大学在学中から約20年間、フリーランスのWEBデザイナーとして活動してきた僕にとって、ENGAWA株式会社は初めて就職した企業ということになります。長くフリーランスをしていた人間が突然就職するとなると、周りからは「食っていけなくなった」と思われがちですが、実際は全くそんなことはなく仕事は順調でした。ではなぜ40歳になるようなタイミングで就職したのかというと、理由は2つあり「企業の仕事の進め方を学ぶこと」「仕事の幅と人脈を増やすこと」というごくごく普通なものでした。もちろん立ち上げ当初から長く関わってきた会社なので信頼関係も築けており、ここなら色んな意味で大丈夫だろうというのもありました。

羽生:現在はENGAWAにおける制作案件は当然として、ガッツリ制作だけという立ち位置からは一歩引き、発注側に回ること、後進を育てること、制作に馴染みのないスタッフへのサポートにも取り組んでいます。結果として、制作の量的なキャパシティが強化され、個人個人の能力が底上げされ、ENGAWA全体のクリエイティブの質を上げることに貢献できれば良いと思います。おそらく世間的には「アートディレクター」とか「クリエイティブディレクター」とか呼ばれるような立ち位置だとは思うのですが、自分を表す肩書きはあくまでも「デザイナー」であると考えていますし、制作で手を動かし続けるということには常にこだわっていたいと思っています。「〇〇ディレクター」という肩書きは偉そうで性に合いません(笑)。

羽生:梅田さんの現在の制作に関してお聞かせください。映像にかける情熱はひしひしと伝わってきます。

梅田:いつも映像の話ばかりしてすみません!そして偉そうにアートディレクターを名乗ってます(笑)。

私が2018年に入社の決め手となったのは、日本在住外国人向けに日本の魅力を発信する特殊な媒体を持っている事業の面白さと、代表である牛山が美術大学出身で人の心を動かすプロモーションの仕事を楽しそうに語る姿が印象的だったことです。その環境であれば、自分のクリエイティブの表現をひろげることができると感じましたね。

今は先にご紹介したまさにそのTWを活用したドキュメンタリー企画をどうしても大きなコンテンツとして成功させたいので、各事業部にフィットするように調整しています。やっぱり狙い先を考えたカスタマイズは必要で、営業メンバーと組み立ている最中ですね。

去年23年(ENGAWAに入って5年目位)を境にWEBデザイン領域から本格的に映像領域にシフトチェンジをしています。世間的に需要はあるものの、個人としてはまだまだ映像制作の世界ではペーペーなんで毎日何かしらインプットして、それを個人でやってるYouTubeとかを使って空いてる時間に実験して実用段階にもっていけるようにアウトプットしてます。理論だけ磨いても、結局観てくれる方がグッと来なければ、それはこの仕事上、意味を成さないので。

ミライを紡ぐために、今後のCDUは?

羽生:究極の目標としては「属人化することなく回る制作組織」となることです。

そうなるということは、後進が育ち、制作が仕組み化され、ENGAWAの制作部門が強い組織になったという何よりの証拠ですから。

ただ、まだまだはじめの一歩を踏み出したばかりなのでなるべく早く達成できるよう、地道に頑張ります。

梅田:これはデザインでも、映像でも共通して言えるのは、流行り廃りはある中で、ある種、普遍的な、王道ど真ん中を狙える(描ける)地力をつけていきたいと思ってます。小手先じゃなくて何年後かに見ても魅力を伝えられるように。

そういう王道を僕は信じてるし、信じたい。でも、これ本当に大変な道を歩んじゃってますね(笑)。

Ending

ある意味、会社員らしくない2人が語ったENGAWAのクリエイティブ制作。アウトプットにこだわってきた双方が今度はチーム作りを行っていきます。

専門分野をもちながらも異なる分野の制作にも臆することなく幅広くチャレンジできるので、自分の成長の枠に捕らわれない人は楽しめる環境です。

今後”可能性を一緒に作っていく”メンバーをお待ちしております。

Produced by CDU from ENGAWA

Direction : Naoki Umeda, Chie Terauchi

Photo : Naoki Umeda, Honami Ei

/assets/images/1373869/original/890d4aea-4af3-495f-9b97-98d6ad0e72d5.png?1488771066)

/assets/images/1373869/original/890d4aea-4af3-495f-9b97-98d6ad0e72d5.png?1488771066)