コンニチワ!PROJECT GROUP株式会社の栗本でございます。

新生活の始まり、社会人デビュー、第一四半期など、 様々なスタートの月となる4月 。 「今年は○○を目指して頑張ろう!」 と目標も立てたことだと思います。あれから早いもので1ヶ月が経ちますが、目標に向けた日々の活動は順調でしょうか?

節目の月というのは「目標達成に向けて頑張るぞ!」と奮い立つ ものですが、 “日が進むにつれて目標の存在が薄れてしまう” のはよくある話。ダイエットなどは特に良い例で「1日1時間のトレーニング」を目標にトレーニンググッズを買い揃えたは良いものの、「忙しくて出来ない」を理由にサボり続け、気付けば埃をかぶるトレーニンググッズたち。

個人目標でも気を抜けば簡単に破綻してしまうのに、 「人数を抱えながら目標を目指す企業」 は個人の目標達成以上に難しい ものがあります。それでも企業の事業成長において「目標の達成」は必須、避けては通れません。そういった中で 「どのように目標を達成するか」が各企業の腕の見せ所 なわけですが、PGではどのように目標管理をしているのか?

本日のテーマは、 PGの目標管理方法として導入されている『OKR』について ご紹介していきたいと思います!

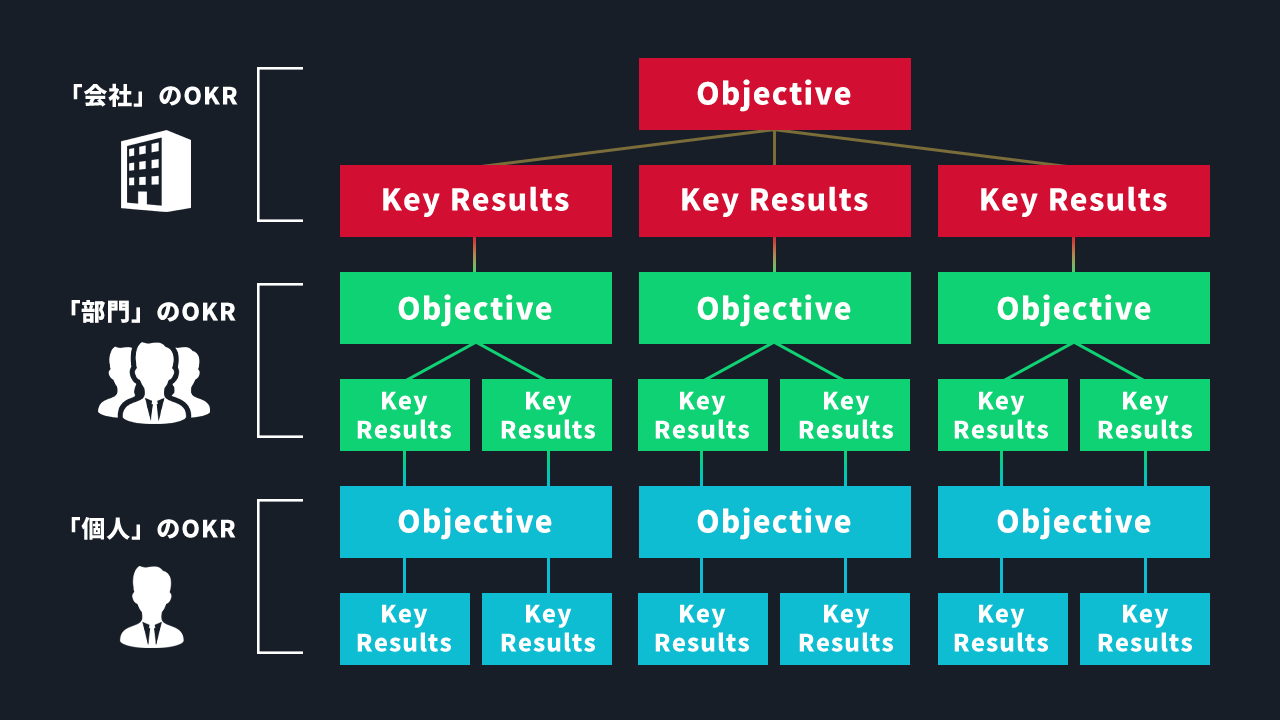

OKRとは OKRとは「Objectives and Key Results」 の略で、 Objectivesが「目標」、Key Resultsが「重要な結果指標」 という意味を持ちます。目標管理方法の一つであり、 会社・部門・個人の目標ベクトルを一致させ、なおかつ目標設定・進捗確認・評価を高頻度で行うことで着実に目標達成へ向かう というものです。

OKRは1970年代に米国企業Intelが採用し、後にGoogleやFacebook、Twitterなど名だたるグローバル企業がOKRを導入したことで注目されました。日本国内では 2015年からOKRを導入して急成長した「メルカリ」が国内におけるOKRのパイオニア とされています。

その他には、ビジネスコミュニケーションツールの「Chatwork」、会計ソフトで有名な「freee」、名刺管理サービスで有名な「Sansan」など、国内でも非常に有名なサービスを提供している企業がOKRを採用しています。

OKRの目的 OKRの目的は 「会社の掲げる目標」に対して「部門・個人の目標」をリンクさせる ことにあります。一般的に会社員として働いていると、「自分の働きが、会社にどのような形で貢献しているのか」イメージしにくいものです。

こういった問題に対して、 OKRでは「会社の目標」を細分化し、さらに「部門・個人の目標」へと落とし込んだうえで全体に共有 します。これによって 会社が向かっている方向、自部署や他部署の担当領域、自分自身の貢献度が透明化 するのです。

またOKRは個人レベルで共有されるため、「誰が何をやっているか」「どんなことに詳しいのか」といった事前情報にもなり、人間関係の構築という意味でも役立ちます。

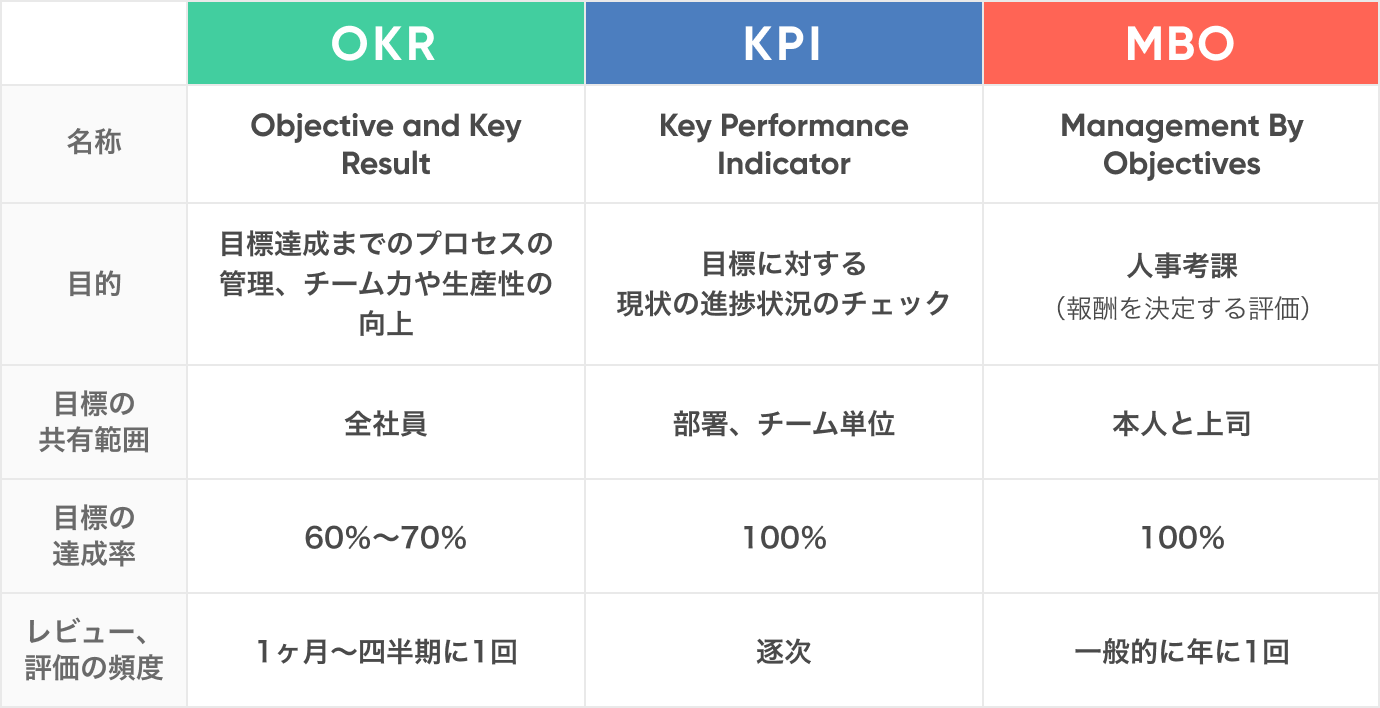

KGI/KPIとの違い OKRと混同されやすい用語の代表例として 「KGI/KPI」 が挙げられます。ちなみにKGIは「重要目標達成指標」、KPIは「重要業績評価指標」の意味を持ちます。

同じ目標管理方法の一種ではありますが、KGI/KPIの問題点として「KPIを達成するために○○をする」といったように、そもそも「なぜそれをやるのか」という本来の目的を見失いやすく、気付けばKPIの達成が目的にすり替わってしまうことがあります。

その点、OKRは「目標」とその目標を達成するための「アクション」をシンプルに捉えることで、本来の目的を見失いにくく、なおかつ会社・部門・個人のそれぞれが明後日の方向を向かないように制御できることが利点です。

画像引用: backlog

【O】Objectives(目標) OKRのO、Objectivesは『目標』 を意味し、設定の際には以下のような決まりがあります。

定性的な(数値で表せない)目標であること 野心的/挑戦的な目標であること 1カ月~3カ月で達成できる目標であること 中でも 「企業の目標」は特に重要で、全体のOKRに影響 します。というのも基本的には「企業の目標」に対して「部門の目標」が紐づき、「部門の目標」に対して「個人の目標」が紐づくといったように、 上から下へ階層構造になっている からです。

■「Objectives」の例

企業:国内屈指のIT企業になる 部門:最高峰のAIプロダクトを開発/提供する 個人:エースエンジニアとして自立する

【KR】Key Results(重要な結果指標) OKRのKR、Key Resultsは『重要な結果指標』 を意味します。KRは 目標を実現するためには「どのような結果が必要なのか」を明瞭にし、なおかつ進捗状況を測るための指標 になります。

定量的な(数値で表せる)指標であり、結果が測れること ストレッチゴール(達成の可能性が50%の難易度)であること 1つのOに対して、2~5つのKRを設定すること 定性的な目標を設定するObjectiveとは逆に、KRでは 「具体的な数値」を指標 として設定します。設定する指標はストレッチゴールが望ましいとされており、 「ベストを尽くせば達成できる」といったレベルの難易度が水準 となっています。

■「Key Results」の例

企業O:国内屈指のIT企業になる - KR①:AIプロダクトのシェア率を10%増加させる - KR②:ユーザー数を10,000人にする - KR③:クレーム件数を20%削減する

部門O:最高峰のAIプロダクトを開発/提供する(企業KR①に紐づく) - KR①:技術/情報共有を毎週1時間設ける - KR②:バグ発生率を10%以下に抑える - KR③:エース級のエンジニアを3人確保する

個人O:エースエンジニアとして自立する(部門KR①~③に紐づく) - KR①:3カ月以内に「E検定」に合格する - KR②:毎週8時間を勉強時間にあてる - KR③:月の残業時間を5時間以内に抑える

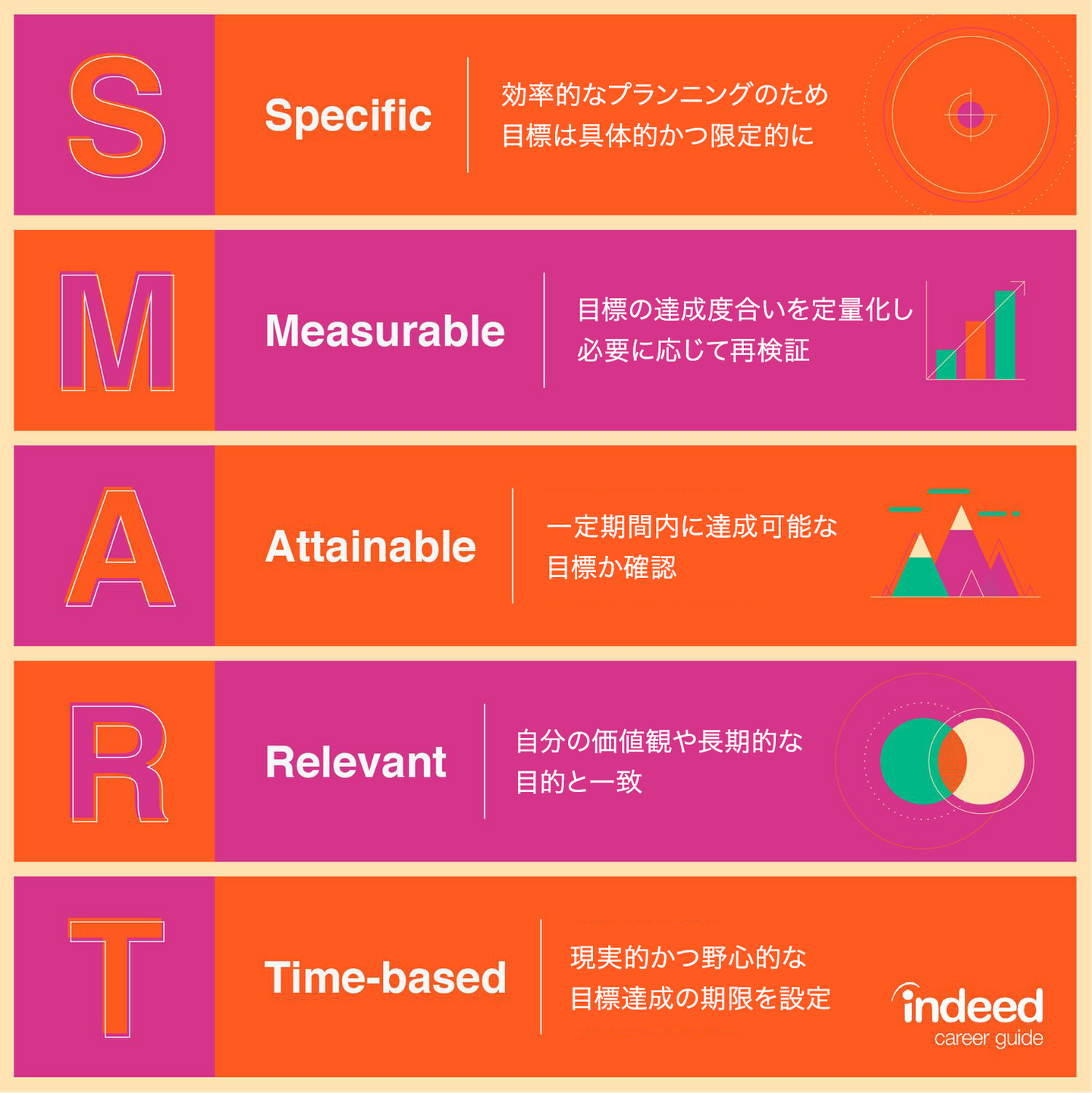

SMARTの法則 OKRを設定する際に重要になるのは 「目標が明瞭、アクションには関連性があり、結果が測定可能であること」 です。これらの要素を簡素にまとめたものが、1980年代にジョージ・T・ドラン氏が発表した 「SMARTの法則」 であり、OKRの設定時にも有用とされています。

S pecific(明瞭であること) M easurable(測定可能であること) A ttainable(達成可能であること) R elevant(関連性があること) T ime-bound(期限があること) 画像引用: indeed

OKRの運用 OKRは設定して終わりではなく、適切に運用する必要があります。この際に行われるのが以下となります。

チェックインミーティング チェックインミーティングとは、 OKRの進捗確認を行うための定例会議 のことです。厳密な決まりがあるわけではありませんが、休み明けの月曜日に行われることが一般的です。

チェックインミーティングでは先週の振り返り、今週フォーカスするタスク内容など仕事に関する確認の他、 「健康健全性」という観点からメンバーの健康状態の確認 も含んで行います。

Winセッション Winセッションとは、 その週に行った仕事や成果を共有し、お互いを讃頌しあう会合 のようなものです。堅苦しい報告会とは異なり、会社側が食べ物や飲み物を提供して楽しく飲み会感覚で行います。

ちなみにPGでのWinセッションは、お酒とおつまみを会社側が提供しており、メンバーも部署に関係なくごちゃ混ぜで行っています。

PROJECTGROUPでは、Webコンサルタント/エンジニア/データサイエンティストの採用強化中です!エントリーをお待ちしております! PGのおすすめストーリー /assets/images/13229687/original/4d6a5942-aece-41f5-a2e5-0a6be909c08b?1683616431)

/assets/images/13229687/original/4d6a5942-aece-41f5-a2e5-0a6be909c08b?1683616431)

/assets/images/13229687/original/4d6a5942-aece-41f5-a2e5-0a6be909c08b?1683616431)

/assets/images/8599443/original/d880d15e-02b9-4fe7-9a8e-0c9467ded6fe?1642756250)