- ブランドコンサルタント

- プロデューサー

- Creative Director

- Other occupations (1)

- Development

- Business

- Other

国内外より1万5千名以上が参加するアジア最大級のマーケティングカンファレンス「アドテック東京2023」。15回目の開催となる今回は「Facing Humanity, Showing the Way(人間性と向き合い、道を示す)」をテーマに、アフターコロナで労働力不足が問題になる中、「人的資本経営」の重要性とそれを実現するために企業が持つべき「Well-beingの視点」に注目が集まりました。

これからの時代に企業経営で大切にされるべき思考や従業員のウェルビーイングを高める方法とはなにか。そこで今回、FICC代表の森を含む4名のチームメンバーが、今年のアドテックの本質的なテーマである「Well-beingと人的資本経営」について、同じ想いに共感する学校・アカデミアの方々とセクターを超えた対話を実地。また、初日のオープニングキーノートではパナソニック・コネクトCMOの山口有希子氏からは「ブランドのマーケティング活動とWell-being 人的資本経営の考え方は今後分けて考えることはできなくなるだろう」といった話が出る場面もあり、このセッションへの期待度の高さがうかがえました。

▲(左上)株式会社エフアイシーシー 代表取締役/森 啓子、(右上)株式会社マザーハウス 代表取締役副社長/山崎 大祐、(左下)株式会社ウィル・シード HRD事業部 事業部長/小林 陶哉、(右下)近畿大学 経営学部教授/山縣 正幸

社員の知識や経験、感性は企業の「人的資本」になる

森:今日は「Well-beingと人的資本経営」というテーマでお話させていただくんですけれども、本日の登壇者全員、あえてそれらを言葉としては掲げてはいません。ただ、その「本質」や「哲学」を大切にしながら各フィールドで活動しており、今回のテーマに掛け合わせてお話することで、オーディエンスの方一人ひとりにとっての気づきや問いが生み出されていくような、そんなセッションを目指したいと思っています。

Well-beingという言葉は、1948年に発効したWHOの憲章で初めて世に知られるようになり、2015年に国連総会で採択された「SDGs17」の目標のひとつ「3. すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)」が掲げられたことで、世界的にその言葉が広がっていきました。

福祉という言葉を聞くと、どこか特定の人に向けた支援やサービスが思い浮かぶかもしれませんが、「すべての人に健康と福祉を」と表現されているように、福祉とは本来、幸福を意味するもので、社会に生きる私たち一人ひとりが対象となるものなんですよね。

日本では2019年に「働き方改革関連法案」が改正されたことで注目されるようになりました。近年は企業も自社の利益を追求するだけではなく、企業に関わるすべての人の幸福な状態を追求する「Well-being経営」が重要視されています。

これから「なぜ今Well-being経営が注目されているのか?」について話していく中で、ポジティブ心理学の創設者、マーティン・セリグマン教授のWell-beingに貢献する5つの動機付け要素「PERMAモデル」を紹介したいと思います。この5つが充足している状態が、幸福な状態であると言われており、これからは自分自身の内側から生まれる興味や関心などに動機づけられる「内発的動機づけ」にもつながる考えです。

これまでの経営は「高いお給料がもらえる」などの外発的動機付けが必要でしたが、今は内発的動機づけの方が影響を持っていると思います。そこで今回、Well-beingから人的資本経営をどう解釈していくのか。「Well-beingの主体は誰なのか?」について企業の視点から一緒に考えていきたいです。

皆さんの中には、「パーパス浸透」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。パーパスとは企業の存在意義を指す言葉なのですが、パーパスの主体って本当に企業だけなのか? 私は天動説から地動説に転回した「コペルニクス的転回」のように、パーパスの主体を企業から人へと変えていくことが、今企業に求められていると思います。「パーパスの浸透」は企業が主体で、パーパスをトップダウンで浸透させていく考えに対して、「人が主体であるパーパスをいかに企業が、自分ごと化していくことができるのか」という、私たちが認識している世界自体を天動説から地動説のように転回するぐらい、パワフルに気づきを得ていくことが大切だと思っています。

FICCでは私が2020年に代表取締役になったタイミングで、ブランドに関わる人の想いから価値が創造される企業を実現したいと思い、経営の軸に人を自由にする学問が起源である「リベラルアーツ」を置くようになりました。そして現在も一人ひとりが、企業で働く人である前に、社会に生きる人であることを前提とした組織づくりを大切にし、企業が自分ごと化する経営を推進しています。

他にも、仕事を自分ごと化する時に企業のパーパスには人の存在が必要不可欠だと思っていて。一人ひとりの社会への想いやナラティブを存在させるためにも、企業のパーパス自体に人の存在がなければならない。ここまでのお話に対して、山縣先生が研究されている学術的観点からお話を伺いたいと思います。

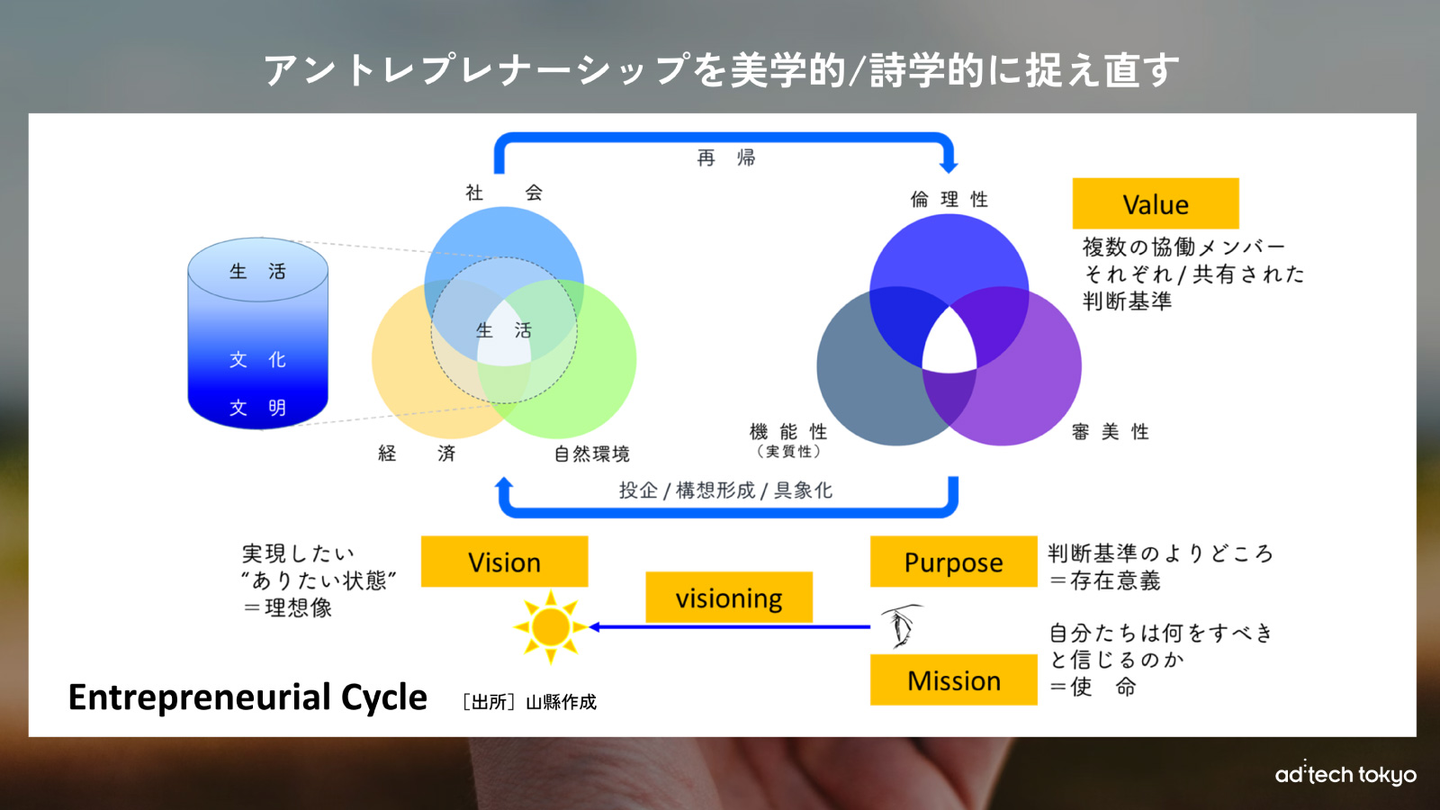

山縣:スライドの左側にある「社会」「経済」「自然環境」は、トリプルボトムラインとも呼ばれていて、私たちが生きている環境を構成しています。その真ん中に「生活」があるわけですが、もちろんそれぞれの人によって、生活のありようや環境の見え方は異なります。それに対して、「何が必要か」「何が善いのか/悪いのか」「何が好ましいのか」といった判断基準を人は持っています。その判断基準にもとづいて、人は「将来こうしたい」といった構想を描くわけで、それをここでは「Entrepreneurial Cycle(企業者的姿勢のサイクル)」と呼んでいます。そこにある「自分の大事にしたいことや価値観」がパーパス、さらにバリューとして現れてくるわけです。

なので、パーパスって目的ではなく「存在意義」と訳してもらうのがいいんですよ。そんな中「こうなったらいいな〜」というのがビジョンとして描かれており、環境の変化とともに変化する仕組みになっています。

森:スライドに書いてある「アントレプレナーシップ」は「起業家精神」などの意味で使われる言葉でもありますが、山縣さんはこの言葉についてどのように解釈していますか?

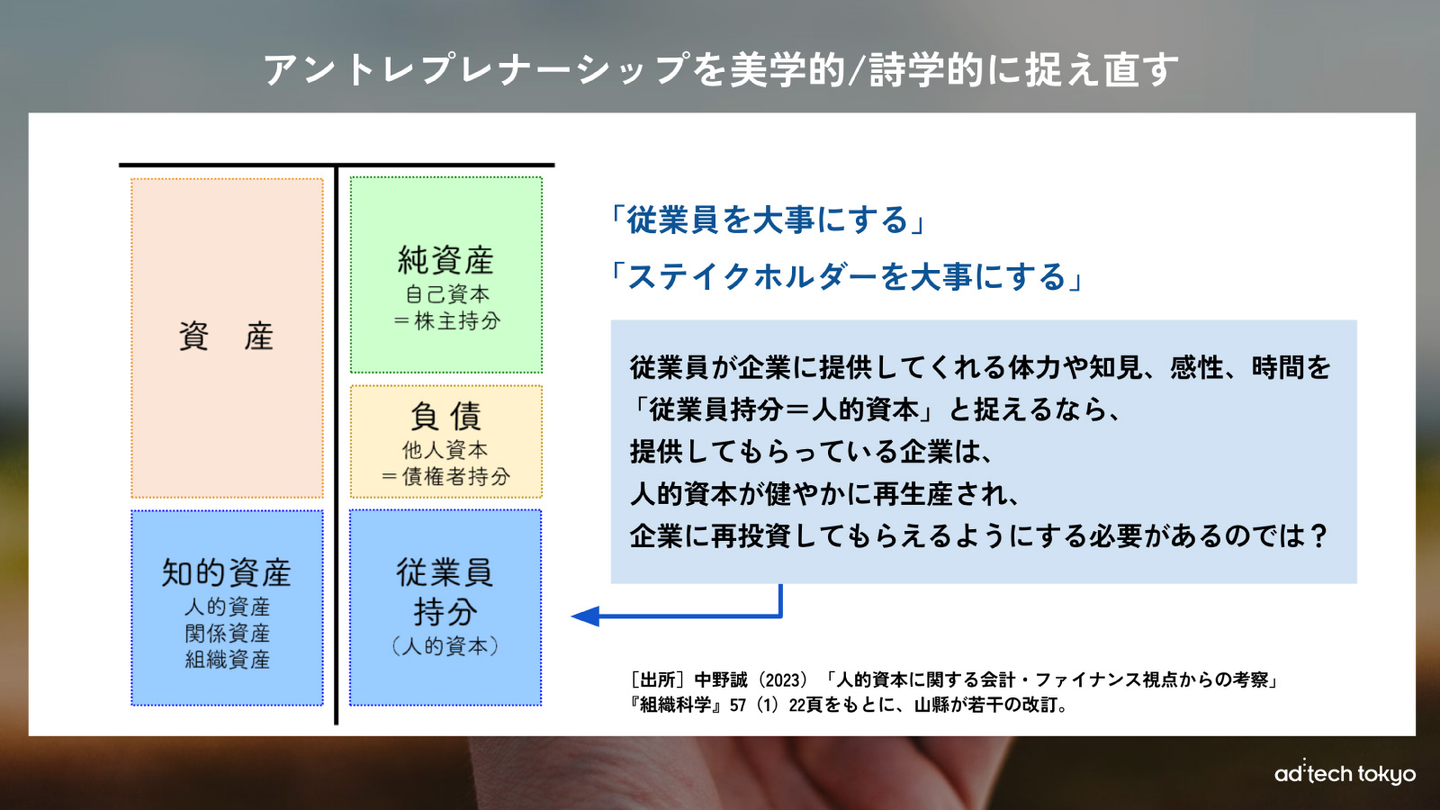

山縣:私はあえて起業よりも「企業」という文字を使っています。なぜならすべての人が会社を立ち上げる必要はなく、社内で新しい事業を「企てる」だけでもアントレプレナーだと思っているからです。つまりアントレプレナーシップとはその人の「姿勢」であり、社員の知識や経験を活かす部分に「人的資本の意味」があると思っています。こちらは一橋大学の中野誠教授の論文から引用させていただいた図表なんですけど、人的資本の他に、人的資産や人的資源という言葉があって。「どれも同じ意味じゃないの?」と思うかもしれませんが、企業のBS(バランスシート)を表すこの図の左側は「資産」で右側は「資本」とイメージしてください。

例えば、大阪府八尾市にある「木村石鹸」という会社では、社員の給与額を自己申告で決めているんですけど、「社員の将来に期待するからこそこの金額を出そう!」といった発想に切り替え社員に投資することで、企業の人的資本の再生産を行っています。

木村石鹸のように資本は外部から出資してもらうけど、社員それぞれの知識や労働力、感性的な部分を提供してもらうことで、最終的に人的資本として企業に返ってくるんですよ。

山崎:資本が豊かであればあるほど、企業には多くのメリットが入ってくるということですよね。今は業種を問わず、あらゆる企業で人手不足が常態化して、企業に属さなくてもアウトプットができる時代になりました。そんな中、働く人たちにとって「どうして会社に属するのか?」といった動機付けが求められてくると思います。

山縣:そうなんですよ。さらに皆さんは今のところ、私の仕事仲間ではありませんが、何かがきっかけで同じことをするかもしれませんよね。そんな風に資本っていつ自分の元に来るのか分からない。ということは周りが豊かになることで自分の豊かさにもつながってくる、ということです。

国単位ではなく、すべての企業がWell-being取り組むべき理由

森:次はWell-beingについてお話をしていこうと思います。FICCでは月に一度、答えのない問いに向き合い対話する「クロスシンクワークショップ」を行っていて。この前社員に対して「Well-beingという旅に出てください」という課題を出したのですが、Well-beingを知識で考えるのではなくて、一人ひとりの記憶の情景、大切にしている想いから伝え合うと、幼少期の記憶や家族の話が出てきたんですよ。そこで身体性をテーマに、地域・企業それぞれの人材育成を行ってきた株式会社ウィル・シードの小林さんは、Well-beingについてどう思いますか?

小林:最近は、企業や自治体の方々が会社や所属する組織の「外」に出る越境型のワークショップが増えてきているのですが、そこで参加者が一番苦戦するのは「越境先の言葉(考え)が分からない」や「自分から問いを設定しにいく」といったところだったりします。ようするに正しさが無い中で「個人の意見」をその場に出すのが最初の壁ですね。

そんな中で、まずは会社から出て現地に赴き、身体を動かしながら現地の人や参加者などと言葉を紡いでいくと言葉の解像度が上がってきます。それを僕は「身体を温める」なんて表現していますが、そうやって温まってくると気が付いたら参加者が本人の主観で参加できるようになってくるんです。こういった社会の中で自身の主観を整えていくことが、Well-beingのベースになるのではないかと思います。

森:普段、正解が求められることが多い環境であるからこそ、自分の言葉で発するのって疎かになりがちですよね。だけど、まずは自分の身体で感じたことを他人に伝えてみると、ふとした時に自分の主観が表れるんですよね。

小林:最近、予防医学研究者の石川善樹さんとお話をした時に「これから世界が経済指標のGDPではなく国民の豊かさを示す『beyond GDP』を推進していたのは、なんとなくWell-beingが良さそうだからという話ではない」と言っていたんです。

どういうことかと言うと、いま世界で戦争や暴動が起こっている国を分析してみると「GDPは上がっているけど、個人の主観的な評価である幸福度が下がっている」といったことが起きているそうなんです。つまり、これまでの一般的な感覚では、GDPなどの客観的指標が上がっていれば「この集団は上手くいっている」と評価しがちですが、国民の主観が満たされていないと暴動が起こってしまうという現実があるということです。そこから国連がWell-beingに本腰を入れ始めたということなのですが、これはどんなに経済的に成長できていても「Well-being」という個人の主観にちゃんと向き合わないとある集団が危機に陥るということですよね。これは国単位でも企業単位でも同じことが言えるかもしれないと思いました。

森:これまでの経済的豊かさの指標であったGDPではなく、これからは企業が本気で「beyond GDP」に向き合っていかなければならないんですね。それは簡単なことではありませんが今後企業を経営する上で大切なことだと思います。世界中に職人や販売員がいるマザーハウスさんは現在、どのような取り組みを行っているのでしょうか。

山崎:僕が所属しているマザーハウスでは、現在バングラデシュなどの9カ国の生産地と3カ国の販売国、社員は海外を含めて約900人になっています。みんながWell-beingな状態で働くためには安心安全な環境が必要で、そのため何か問題が起こった際は国同士が「助け合う仕組みづくり」を進めています。

森:私は「助け合う」というのがWell-beingのひとつのキーワードだと思っていて。途上国というと先進国が助けるというイメージがありますが、福祉やWell-beingには支援する側、される側という関係性ではなく、福祉という言葉は「幸福」という意味であり、その対象は本来社会にいる一人ひとりであるように、互いの存在があるからこそそれぞれがフラットな関係性なんですよね。

山崎:そうなんです。例えばコロナ禍で日本チームが赤字になった時、バングラデシュのチームが「いつでも送金ができる」と言ってくれて、嬉しくて泣きそうになりました。うちの社名には「第二の家」という意味が込められているんですけど、ひとつの組織の中で家族のように助け合える関係を築くことの大切さを改めて感じましたね。

森:マザーハウスさんは「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とされていますが、その言葉以上の広がりをいつも感じていて、お客さまも含め同じ想いで繋がり合うことの喜びやコミュニティ自体が「存在意義」ではないのかなと思っています。

山崎:そうですね。そのために僕らはお互いに「助け合う関係性」を持つようにしています。多くの会社は親会社と子会社、発注側と受注側といった関係性だと思いますが、僕らは国境や職種の壁を超えて様々な仕事を社内で共有しているんですよ。

例えば、海外から来日する職人のイベントを国内の販売スタッフが手伝ったり、販売スタッフが生産ラインに入ったりなど、とにかく仕事を回しています。自分の領域を超えて、お互いに教え合う関係性になるとより良いコミニュティを築いていけるのではないでしょうか。

森: 「なぜこの時代に企業に所属するのか」について、働く人それぞれが答えを見出していくことは重要ですよね。

山崎:はい。僕はマザーハウス内で経営ゼミ「Warm Heart, Cool Head(冷静な頭脳と温かい心)」を運営しているのですが、そこで一番伝えたいのはビジネスのスキルではなく「自分のことを言語化」することなんです。なぜならゴールを主観で決めることで、客観的にプロセスをつくることができるから。そのため、企業の理念に対して「なぜ自分がここで働いているのか?」やプレゼン、社内研修でとにかく自分の意見を言語化することは徹底しています。また、組織から出た言葉は社内の宝でもあるので、それを拾い上げる行為も大切に行っています。そうすることで社員自ら企業に所属する意義を見出し、 コミュニティを作ることができると信じています。

人的資本を企業の枠で捉えず、枠を超えた共鳴資源として捉えていく

森:これまでのお話では、パーパス経営が注目されている理由や企業におけるウェルビーイングとは何かを解き明かしてきたのですが、次は「一人ひとりの感性やナラティブを存在させながらも、企業はどのようにビジネスの可能性を広げていけるのか」について話していこうと思います。山縣さんはいかがでしょうか。

山縣:先ほどもお話が出た「アントレプレナーシップ」って実は美学的・詩学的にもアプローチすることができます。やっぱり働く上で実は言葉がすごく大切なんですよね。詩学的と聞くと「詩を読むことかな?」と思うかもしれませんが、「poetic」は本来「制作する」という意味も持っていて。だから言葉を紡ぐこと=自分の世界を描き出していくとも捉えられます。ビジネスの体験も大切ですが、その体験をどうやって自分の言葉で表現し、他人に伝えていくのか。僕は対話の中にこそ新しいビジネスの可能性の種がたくさんあると思っています。

森:FICCで行っているクロスシンクは社員一人ひとりの社会への想いがあるからこそ、企業という枠を超えた共創が生まれています。自社で行っていることをより社会に広げていきたい。その想いから開発した「ビジョンラダー®」というフレームワークは、ブランドの社会への想いや人の想いが分断することなく、またブランディングとマーケティングが分断されず、共鳴資源に出会い続けることができる力になるものだと信じています。

これをご自身や自社だと思って見ていただくとイメージがつきやすいのかなと思うのですが、過去から現在に至るまでの自身の中でどういった価値観で生きているのか。FICC自身がこのあり方を体現し続けた結果、企業、地域、一般社団法人、学校、アカデミアなど、セクターを超えた共創ビジネスが生まれていて。

森:ウィル・シードさんは、以前から越境学習を企業のリーダーシップ開発として実施されていると思いますが、それが企業のリーダーシップ開発に留まることなく、企業としての共鳴資源となっている、そういったことはありますか?

小林:改めてですが、「全ての人を社会関係資本として本気で見れますか?」ということが重要だと思います。会社の中にいる人が社会全体、外=社会ではなく、それぞれの人の中に社会や歴史があって、文化や言葉がある。メンバーが外の社会にも関係性を持ち、新しいことにつなげていくといい循環が生まれるはずですよね。越境の中でリーダーシップを探究していくとこういった当たり前のことが、実はできていないことに気づくことが多いと思います。

全く違う人同士が一緒に何かを作ることはめんどくさいことかもしれませんが、社員一人ひとりがお互いを貴重な社会関係資本だと理解して、ちゃんと主観をぶつけ合いながらものを創れるか。それが今企業で問われているのではないでしょうか。

山崎:小林さんのお話、すごく分かります。「全てを社会関係資本として本気で見れるか?」というお話がありましたが、理念は大切だけれども北極星のようなもの。会社に命を吹き込むのは、日々現場で生まれる小さな物語だと思います。そのためにただ机の上で座っているだけでは小さな物語は生まれないんですよね。

日頃から現場の生の声を共有するために、 勤続年数や役職に関係なく現場をつなぎ、現場の価値を最大限にすることを目指しています。現場をつなぐことで「豊かさ」を実現していく、そんな会社を目指したいですね。

創造しつづける経営のために必要なこととは?

森:本日ご一緒にセッションで話してきた経営のあり方を実現していくうえで、欠かせないと考えていることは年度の戦略と実行の経営ではなく、「創造しつづける経営」をいかに実現することができるか。もちろん簡単なことではないからこそ、最後に今日登壇いただいている一人ひとりから大切なメッセージを伝えていきたいと思います。

山崎:僕は「今のビジネス環境では本当の意味でのブランドは生まれない」「あり方とストック」「人的資本ブランド」という言葉を選んでいます。僕自身、経営で大切なのは「企業側は何を社員に提供できるのか?」と思っていて、社員が困っていることに対して答えを出せる会社づくりを目指しています。その一方で、マザーハウスの店舗は全て収益管理されていて、数字面にはとてもシビアに向き合っているんですよ。

マザーハウスではかけ離れた2つの選択肢を掛け合わし、今までにない道を創造することを「Third Way」と読んでいるんですけど、この2つを意識できる会社こそこれからも生き残っていけるのかなと思います。

山縣:私からのメッセージは「一人ひとり一つひとつの存在のありようを大事にするからこそ、価値の循環が生まれる」と「実質性・倫理性・審美性」です。私、庭を見たりするのが好きなんですが、庭づくりって石の個性を考えて配置をしたり、木が枯れてくるので頻繁に手入れをしたりするので庭には終わりがなくて。それって経営という現象と少し似ているんですよね。

そうなると、庭も経営も一つひとつの有り様を大切にしないと上手く回っていかない。その状態を「価値の循環」と言っていいのではないでしょうか。 もちろん経済的に上手く回っているのも大事だけど、会社の中でどんなところを「好い/佳い」と感じるのか。さらにそれをどう制作しようとするのかも大事なんだと思います。

小林:私は「遊びはただの時間潰しではない、世界を理解するために必要なのだ」というイタリアデザイン界の巨匠であるエンツォ・マーリの言葉から。まさに今、遊びというものを余白や挑戦、失敗などと捉えて、どれだけ自社で人的資本を育むのかということに、取り組む時代が来ていると思います。世界の解像度がどんどん上がって、テクノロジーも発達している今、どれだけ企業が人的資本経営に向き合うことができるのか、一緒に考えていけたらなと思います。

森:最後に私からメッセージを伝えたいと思います。私自身、経営者としてブレたくないのは「一人ひとりのナラティブが貴重なものである」と「諦めないこと」です。一般的に企業では「年度が変わると戦略を見直す」ということが当たり前のように行われていますが、私たち一人ひとりの物語は、会計年度が切り替わるその日に変わるものではないはずです。

経営者として俯瞰的な視点を持ちながら前進し続けるために、経営に必要なのは「共同体にあふれる一人ひとりのナラティブや共鳴資源を大きな文脈を捉えながら編集し続けること」ではないでしょうか。それは大切なことであり、簡単なことではないからこそ、オーディエンスの方々とも一緒にこれからも考え続けていきたいなと思っています。

執筆・写真:吉野舞 / 編集:深澤枝里子